中国語を学び始めて1年、HSK4級は取れたけれど、リスニングが大の苦手。試験中もほとんど聞き取れず、「これで4級って言っていいの?」と悩んだのは、筆者(中国ゼミスタッフS.N、広州生活3年)自身の体験です。

実はこれは多くの日本人学習者が抱える壁。

本記事では、聞き取りができない理由から聞き取り力を伸ばすための学習法やヒントまでを紹介します。あなたの中国語学習の助けになれば幸いです。

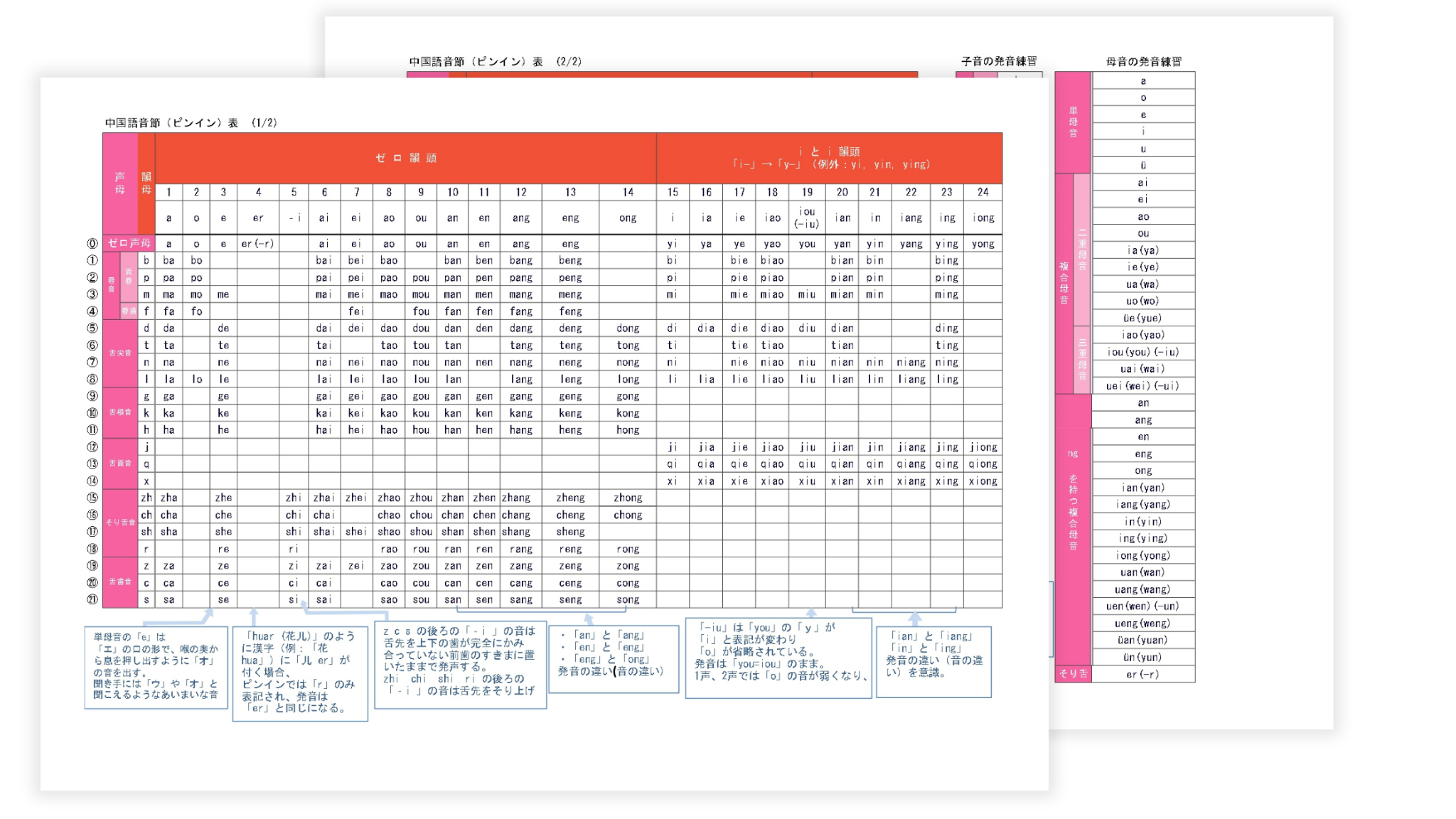

ピンイン表&練習音声をプレゼント

中国語の発音は“最初のステップ”がすべて。

フルーエントオリジナルピンイン表と練習用音声で、

声調と母音のコツを視覚的&聴覚的にマスターできます。

\フルーエントLINEに登録して/

今すぐピンイン表を受け取る目次

1.中国語のリスニングが難しく感じる理由

まず、中国語のリスニングはなぜ私たちにとって難しく感じるのでしょうか?それには6つの理由があります。それぞれ見ていきましょう。

1-1.漢字の意味が分かるだけで満足しやすい。no-toc

筆者が中国で生活をスタートさせた頃、とある語学学校で中国語を学んだ時期がありました。そこで先生に言われ、とても驚いたことがあります。

「あなたたち日本人は、(中国語学習の)出だしは早くていいんだけれど、なかなかそこから進歩しない。反対に(漢字文化圏以外の)欧米の人は、いったん慣れてしまえば、ものすごく流暢にやりとりできるようになるのよね。」

その違いは?と問うと、 『目に頼っている。』 との回答でした。

「目」つまり、視覚情報である「漢字」に頼った勉強法を長らく続けてしまうことが、その先生いわく、我々日本人が中国語を「使いこなす」ための壁になっているとのことでした。

私たち日本人は、良くも悪くも漢字を「知ってしまっている」。そのことで、中国語の文章を目にしたときに、おおよその意味を“推測できてしまう”のです。したがって、学習の初期の段階から、すでにHSKの読解パートは点数が高く、逆にリスニングは点数が伸びにくい、という状態を経験することになります。

問題なのは、漢字を知っていること自体ではありません。「漢字がわかるから、読めば意味をなんとなく理解できる」というところで満足せず、音と中国語を一体化させるためのトレーニングをいかに積めるかが、中国語が聞き取れない問題を解決できる鍵となります。中国語を学習する時は、「文字=意味」だけではなく、「音=意味」を身体に定着させるイメージで行いましょう。

1-2.中国語には約1300の音があるno-toc

中国語の発音には、400もの種類があります。それだけでなく、さらに声調という4種類の音程の上げ下げ(四声)が組み合わさって、1つの発音が完成します。中国語に使われている音の数は、なんと約1300になります。

それに対して、日本語の音の種類はわずか23種類。この差だけを見ても、中国の発音をマスターするのがいかに大変なことかが分かりますよね。

日本語には無くて聞き慣れていない音は、当然聞き取りにくく、これが大きな壁になっています。

1-3.同音異義語が多いno-toc

同音異義語の多さも中国語の特徴のひとつ。

単音節でみるなら

| ピンイン | 漢字1 | 意味1 | 漢字2 | 意味2 |

|---|---|---|---|---|

| āi | 哎 | あいづち | 哀 | 悲しい |

| měi | 毎 | 毎日 | 美 | 美しい |

| tāng | 汤 | スープ | 趟 | (往復の)回数 |

| yǒu | 有 | ある | 友 | 友達 |

| ピンイン | 漢字1 | 意味1 | 漢字2 | 意味2 |

|---|---|---|---|---|

| shùmù | 数目 | 数量 | 树木 | 樹木 |

| fǎngōng | 反攻 | 反撃する | 返工 | やり直す |

などなど。

ここに、声調が違うものもあわせると、限りなく出てきそうです。

漢字をみると一目瞭然ですが、音として認識したときに、瞬時に意味に結び付けられるかが、中国語の聞き取りに際してとても大切なポイントのなることが、おわかりいただけるかと思います。

1-4.同じ「普通語」でも地域や人による発音の差が大きいno-toc

「中国語」とひとことでいっても、上海なまりや東北なまり…各地域の方言の影響を受け、全国で統一されている標準語である「普通話」ですら、多様な趣を見せています。

例えば、筆者が住んだ広州では、「shi」の音が「si」になるといった傾向がありました。同じ中国語でも、このエリアの中国語はまったく聞き取れない!そんなこともあるでしょう。

1-5.発音できない音は聞き取れないno-toc

中国語には、日本語には存在しない音が数多くあります。たとえば、単母音の「e」やそり舌音「zhi」「chi」など。これらは日本人にとってなじみがなく、最初は雑音のように聞こえることもあります。

筆者が特に印象的だったのは、「e」の音。喉の奥で響くこの音は、「え」とも「お」とも「う」とも違う曖昧な響きで、私たちの脳には最初、その音の“データ”すら存在していません。けれど、繰り返し聞き、自分でも発音することで、少しずつ「これがeの音だ」と認識できるようになっていきます。

つまり、音のデータが脳に蓄積されていなければ、聞いても理解できないのです。そしてこの蓄積は、正しい音を「聞き→真似て→確認する」トレーニングでしか手に入りません。

1-6.知らない単語は聞き取れないno-toc

そもそも、知らない単語は聞き取れません。したがって、聞き取りの力を鍛えるためには、地道な単語暗記が欠かせません。筆者は、教育や食べもの、文化的な話題が問題として出されたときは比較的聞き取りが楽にすみますが、内容がひとたび政治、経済のものになると、ちんぷんかんぷんに…。自分の興味関心に近いもの、共感できるものなどは当然、前提知識が増え、理解しやすくなります。

逆にそうでないものは、話の内容をイメージすることすら困難に。これは中国語に限らず、日本語であっても同じことが言えます。 まずは興味関心の高いところから語彙数を増やす。次第に、普段はあまり見ないさまざまな話題にも、意識的にアンテナをはっておくようにすると、リスニングの際の大きな助けになるでしょう。

2.リスニングの鍵は「発音」!効率的な発音・ピンイン練習のステップ

次に、中国語のリスニング力を付けるために、中国語を読む・書く・聞くだけでなく発音の練習が鍵になります。発音練習を繰り返すことで、改めて中国語での正しい読み方を理解することができ、リスニング力の向上に直結します。

ここでは発音を伸ばす方法をご紹介します。

2-1.四声の習得:イメージ&感覚をつかもう

四声とは、中国語の「音程の上げ下げ」のこと。その音程の変化によってそれぞれ意味も変わってきます。「四声」はイメージを持って練習すると分かりやすいです。

| 第1声 |

電話が切れた際のプップーという音に似ています。少し高めの音をイメージです。 |

| 第2声 |

最後に向かって、一気に短く声を高くしながら発音します。怒って聞き返すときの「あぁ!?」というイメージです。 |

| 第3声 |

がっかりした時に「あぁ」と言うように、最初から最後まで低い音をイメージして発音してください。 |

| 第4声 |

カラスの鳴き声のように、最初から最後に向かって一気に音を低く落とします。 |

最初に四声をマスターすることで、後の中国語のリスニング上達が一気に楽になります。四声の練習をする際は、1日1時間を1~2週間続けて徹底的にマスターしましょう。

2-2.ピンインの発音:ローマ字読みができない3割の音を克服

中国語の発音は、1-2でお伝えした通り約1300の音がありますが、発音のガイド役であるピンインは約7割がローマ字読みが出来ます。

そのため、実際に覚えなければいけないピンインは残りの3割でよいのです。この3割の部分を、集中して練習すると効率的です。

2-3.練習に役立つアイテムとその使い方を紹介

まずは発音トレーニングのために重要なアイテムをご紹介します。

|

では、実際に発音トレーニング方法を見ていきましょう。

|

実際にピンインの一覧表を見てみると、数が多く初めて見る人にとっては気が滅入りそうになるかもしれません。しかしピンインを読めることが中国語の第一歩ですので、根気強く練習してください。

発音練習でのおすすめは、自分の発音をスマホの録音機能やレコーダーに録音して聞いてみること。中国語の発音は一つ一つに微妙な違いがあり、日本人にとって違いを発見するのは難しい部分があります。自分の発音を客観的に聞くことで、思ってもいなかった変なクセや間違いを発見できます。自分の発音を聞き、正しいネイティブの発音と比べると、自分で間違った発音を修正することもできるのです。

学習時間の目安としては、1日1時間を2か月くらい。ここが頑張りどころです。

・HSK認定のフルーエントの教材で中国語発音を2ヵ月でマスターしよう!

3.リスニングを鍛える5つのトレーニング法

ここからは、リスニング力を向上させるための有効な方法について、ご紹介します。

3-1.「聞く・読む・話す」を鍛える-シャドーイング

ひとつめはシャドーイング。流れてくる音声のすぐあとを、影(シャドウ)のようにくっついて、繰り返すというもの。通訳トレーニングでもよく用いられる手法です。

シャドーイングは「聞く・読む・話す」この3つの力を一気に鍛える練習法です。

練習のポイントは、話される内容や単語、文法事項などもしっかりと把握したものを教材にするということ。

そうすることで、抑揚やポーズも意識した発音練習が可能になり、ネイティブの息遣いをトレースすることができます。

≪シャドーイングを始める前の3ステップ≫

|

決して陥ってはいけないのが、「なんとなく繰り返しているだけ」という状態!練習の効果が半減します。中国語のリズム感をつかむ、という練習の目的を忘れないでください。 慣れてきたら、スピードを1.5倍速などに上げていくと、負荷が高まってよいトレーニングになります。

3-2.自分の苦手箇所をあぶりだす-ディクテーション

ふたつめはディクテーションです。ディクテーション(听写)は、音声を聞き、その内容を一言一句書き出す練習法です。書き出すものは、漢字でもピンインでも可能です。

なかなか労力のかかる練習法なので、「素材は現状のレベルにあった内容のものを選び、短い範囲から少しずつ行う事がコツです。

ディクテーションのメリットは、「自分の苦手箇所の把握ができる」という点。何度聞いても聞き取れない音が浮き彫りになり、ピンポイントで補強できます。

知らない単語を覚えたり、「知っているつもり」の単語を見直す機会にも。目に頼らず(漢字に頼らず)音=イメージ、につながる語彙増強を目指しましょう!

また、やりっぱなしにせず、弱点克服の練習とセットで取り組みましょう。

3-3.語彙力の効果に有効-リピーティング・リプロダクション

リピーティング・リプロダクションも負荷は高めですが、とても有効なトレーニング。シャドーイングと違うのは、流れてくる音声をいったん止め、頭のなかで内容をキープしながら同じ内容を繰り返す点。日本語の文章でいちどトライしてみてください。比較的長めの文章でもおそらく、間違いなく繰り返すことができるはずです。しかしひとたび、外国語となると…たとえ2、3語文であっても「あれ、何て言っていたっけ?」としどろもどろになることに驚かれることでしょう。

まずは短文やフレーズなどからスタートし、徐々に文章を長くしていきましょう。語彙力が強化され、聞き取りの力がついていくごとに、長い文章であっても、一度聞いたらしっかりと繰り返せるようになっていきます。 シャドーイングと同様、何となくリピートするのではなく、抑揚なども意識してリピートすることで、力がつきます。

3-4.スピーキングの訓練に最適-クイックレスポンス

クイックレスポンスは、単語や短いフレーズを即座に日本語訳する練習です。長文ではなく、シンプルな表現をテンポよく繰り返すことで、語彙力を鍛えるだけでなく、瞬発的な理解力と反応力も養われます。

まずは中国語→日本語の反応練習から始めましょう。単語や短いフレーズを丸ごと暗記し、中国語を見てすぐに日本語で言い返す反復練習を行うことで、会話に必要な「型」が身につき、言いたいことが自然と口から出るようになります。

このトレーニングは、語彙力増強はもちろん、スピーキングの訓練にも最適で、実践的な会話力の土台をつくるのに役立ちます。スキマ時間にも取り組める手軽さも魅力です。

3-5.文章を聞いてから即座に通訳-逐次通訳

学習が進んだら、逐次通訳トレーニングにも挑戦してみましょう。

中国語の文章を聞いて、口頭ですぐに日本語訳する練習です。集中して聞くことでリスニング力も鍛えられます。こちらも無理せず、自分のレベルにあったもの、もしくは少し簡単かな、と思われるレベルの教材を選び、徐々に負荷をあげていくことをおすすめします。

4.リスニング力を強化するための教材の選び方・おすすめ教材

リスニング力強化のための教材としてどのようなものを選べばいいのかをここでもう少し詳しく考えてみます。

選定基準は、「話されている文章を読んだときに“簡単だな”と感じるくらい」のものがベスト。8割程度が既知の単語で成り立っているものがいいかもしれません。はじめは簡単なものから。さらに、会話文だけが掲載されたものよりも、使われている構文や単語の意味の解説が丁寧な教材をおすすめします。

シャドーイングの箇所でもお伝えしましたが、意味のわかったものを何度も繰り返し聞くことで、使われている構文や単語が身体に定着し、それがリスニングのための血肉となります。

もし、映画やドラマを教材に使いたい!と思った場合、まずは歴史ものよりも、現代が舞台の物語を選ぶことをおすすめします!歴史映画やドラマを観ると、とても勉強になるのですが、使われるセリフがどうしても現代の言葉遣いとは異なるため、難易度があがってしまいがちです。 リスニング練習と映画を楽しむことは、いったんわけて考えると、特に初中級の段階では効率的です。焦らず、じっくり取り組みましょうね。

4-1. リスニングおすすめ教材no-toc

<発音編>

発音方法の説明も分かりやすく、さらにネイティブの正しい口の形が写真で掲載されています。中国語学習初心者の方でも基礎をしっかり固めることができます。

日本人にとって難関である発音について、仕組みから方法までが細かく解説されています。発音をただ聞くだけでは身に付けるのに限度がありますが、このテキストでは論理的な発音方法の解説が掲載されています。頭で理解して発音を習得するには持ってこいの一冊です。

4-2. リスニング力を強化するためのおすすめアプリno-toc

アプリは通勤や通学のスキマ時間で利用できるのが魅力的です。ここからは手軽に始められるアプリを紹介いたします。

筆者いちばんのおすすめは、「HSK公認単語トレーニング」!

HSKで取り上げられている単語と、例文の音声がついているのが魅力です。中国語の基本である発音・ピンイン・声調をトレーニングし、「中国語の耳」を鍛えるためのアプリです。無料でありながら、自分が聞きたい音節の発音だけを聞くことができたり、日本人の間違えやすい回答が揃ったクイズになっていたりと、クオリティは抜群。例文音声を繰り返し聞いて、実際の使い方を体感しましょう。アプリ内の確認テストで定着度もチェックできます。

『超・中国語耳ゲー<ピンインゲームで耳を鍛えよう>』

ダウンロード:iOSのみ(無料)

『超・中国語耳ゲー<ピンインゲームで耳を鍛えよう>』

こちらは発音・ピンイン・声調に特化したトレーニングアプリ。聞きたい音節だけ再生でき、よくあるミスがクイズ形式で学べるなど、質が高く、スキマ時間学習にも最適です。

4-3. リスニング力を強化するためのおすすめ動画no-toc

ここでは動画をご紹介いたします。

発音をマスターするのに最も適切な方法は、日本人のトレーナーにコツを教わり頭で論理的に理解し、中国人講師のお手本を聞いてマネすること。ここでは、フルーエントの日本人トレーナーによるリスニング力アップに効果的な学習法について動画でご紹介します。参考にしてみてください。

5.「聴き流し」でリスニング力は鍛えられるのか?

ここまででも、すでに何度か「内容を理解したものをリスニング教材にしましょう。」ということをお伝えしてまいりました。話されている内容を聞き取り、理解できるレベルにまで中国語力を高めるためには、「精聴(せいちょう)=しっかり丁寧に聞く」と「多聴(たちょう)=たくさん聞く」がとても重要で、「何となく聞き流している」だけでは、大きな効果は期待できません。

もし「聴き流し」を練習に組み込むのであれば、「精聴」をしたことのあるものを、何度も聞きましょう。暗記するまで聞くことができれば、こちらのもの。リスニングの力が伸びるだけではなく、会話の際にも「あ、あのスクリプトで話されていた構文が使えるぞ!」と気づき、ふと口をついて出る瞬間がやってきます。

映画やドラマの聴き流しも、できれば同じものを何度も聞きましょう。新しいストーリーだと話に夢中になり、中国語の勉強どころではなくなるかも…?(筆者体験)

6.普通語の「なまり」や「方言」対策はどうしたら?

ズバリ、「普通話」を制する!ことに注力しましょう。少々乱暴な表現ですが、方言対策の優先順位は、低く設定しても大きな問題はありません。中国政府が全土に普及を進めてきた普通語が出来れば、おおよそ中国全土の人とコミュニケーションが可能だからです。もちろん、各地域特有の“なまり”は存在しますが、それらは基本となる普通語がちゃんと使えることで、はじめて聞き取れるもの。外国人学習者である私たちは、まずは標準的な中国語をしっかり身に着けることが肝要です。

筆者の個人的な意見ですが、「標準的な中国語を外国人である私たちが話せる」ということは、少々大げさですが、中国の人に対する友好と敬愛の情を表すためにも大切なことだと思っています。学習をされている皆さんなら、中国語を習得することがそれほど簡単なことではないことはもうご存知でしょう。文法も異なりますし、似ているとはいえ、漢字も単語も日本語とは異なるものが多く、日本語にはない発音も、ありますね。それらをしっかり学び、使うことができるということは、それだけ真摯に学習に取り組んだということ。

きれいな発音で話せたら、コミュニケーションがスムーズにとれたなら、「この人は、中国の言葉を、こんなにも熱心に学んでくれたのだ」ということが、中国の人にとって一目(一耳?)瞭然に伝わるのです。 なまりや方言の前に、まずは普通話をしっかりと話せることが、日中友好にも貢献するのだと感じています!

よくある質問

リスニングを1日にどれくらい勉強すればよいですか?

中国語のリスニング力を伸ばすには、毎日少しずつでも継続することが大切です。理想的には、1日30分〜1時間のリスニング時間を確保できると良いでしょう。

忙しい日は10分だけでもOK。「毎日続けること」こそが、リスニング力アップの近道です。

中国語をペラペラ話せるようになるまで何年かかる?

日常会話がスムーズにできるレベル(HSK4〜5級程度)になるには、平均で1〜2年が目安です。

特にスピーキング(会話力)は、アウトプットの場をどれだけ持てるかがカギ。独学に限界を感じたら、オンラインレッスンや中国語話者との会話練習を取り入れるのがおすすめです。

中国語の習得時間については以下の記事で詳しく解説しています。

中国語リスニングの間違った勉強法は?

中国語のリスニングでは、「やっているつもり」になってしまう勉強法に注意が必要です。

- 聞き流すだけ

意味がわからないまま聞いても、なかなか上達しません。

- 長時間だらだら聞く

集中力が切れてしまい、効果が薄くなります。

- 声に出さない

自分で発音しないと、音の感覚がなかなか身につきません。

改善ポイント:短く区切って、意味を確認しながら、声に出して聞くこと。

「聞いて、理解して、話してみる」がリスニング上達のコツです!

具体的なリスニングの学習法については本記事の3章をご覧ください。

7.まとめ

ここまで、おもにリスニング力強化という観点から、有効な学習方法についてお伝えしてまいりました。とはいえ、実は、外国語学習というものは厳密にいうと、リスニング、スピーキング、単語暗記…というふうに、項目を細かく分けて対策する必要はそれほどありません。

本編でも述べましたが、

- 話されている内容を丁寧に聞く

- 話されている内容を理解する

- それらを自分でも発音する

これらの手順を丁寧に繰り返すことで、リスニング/スピーキング/リーディング/ライティングの基礎力は総合的に底上げされていきます。 ひとつひとつの教材を、徹底して、丁寧にこなしていく。この基本姿勢を忘れず、学習を継続していけば、かならず力はついていきます。一朝一夕で培われる力ではないからこそ、ひとたび身に着けば何にもまさる、自分の強みとなるでしょう。 こちらの記事を参考に、学習を続けてみてください。応援しています。

記事をお読みいただきありがとうございました。

中国語ゼミ読者のみなさまは、

・中国人と自然に会話できるようになりたい

・ビジネスで中国語を武器にしたい

・HSKなど試験に合格したい

そんな夢や目標をお持ちだと思います。

\13,000人が参加した大人気セミナーを、今だけ無料で体験できます!/

この90分セミナーでは:

✅ 発音が通じない悩みを解消

✅ 独学で伸び悩んだ人が“話せる”中国語に変わる

✅ 受講者2,500人以上が実証した【最強の学習法】を大公開

もちろん、無理な勧誘は一切ありません。

ご自宅からオンラインで、好きな時間に気軽に参加できます。

あなたの中国語が変わる第一歩、今すぐ踏み出しませんか?

・中国語ってどんな言語?読めばわかる中国語のすべて

・中国ゼミでは日本人が効率よく中国語をマスターするためのノウハウをすべてご紹介!

・中国語は発音が重要!この記事では初心者にもわかりやすく解説しています。

・勉強のコツのヒントが得られるかもしれません。

フルーエントにて中国語を学習されている受講生の声はこちら