現在日本で受験できる中国語の検定試験といえば、中国語検定とHSKです。「HSK(汉语水平考试)」については、中国政府公認の試験であることから、中国語力を客観的に示すものとして、就職や留学の際に利用されることが多い試験です。

この記事では、HSKの詳細について

- HSKと中国語検定の違い

- HSKの難易度・学習時間の目安

- 各級で求められる実力

- 学校・企業が求めるHSKのレベル

- HSKに関するQ&Aトップ25

などをご紹介します。記事を読み進めると自分がどのレベルを受験すればいいのか見えてくるはずです!

その答えを、

90分の無料セミナーで解説します。

「中国語が伸びない…」

それ、努力不足ではありません。

勉強法を変えるだけで、

効率は4倍まで上げられます。

目次

- 1 HSKと中国語検定の違い・レベル比較

- 2 HSKの難易度・学習時間の目安

- 3 各級で求められる実力・出来ること

- 4 合格までの道筋

- 5 HSKは何級から受けるのがベストなのか

- 6 学校・企業が求めるHSKのレベル

- HSKに関するQ&Aトップ25

- Q1.2026年試験日程

- Q2.申し込み方法

- Q3.HSKの受験費用はいくらですか?

- Q4.HSKはオンライン受験可能ですか?

- Q5.HSKは違う級を同じ日に受験できますか?

- Q6.HSKはどこで受験できますか?

- Q7.HSKは一年に何回受験できますか?

- Q8.HSKの有効期間はどのくらいですか

- Q9.HSK各級に合格するにはどのくらいかかりますか?

- Q10.HSKで受験する級はどのように判断しますか?

- Q11.HSKは何級から難しくなりますか?

- Q12.HSKとHSKKの違いはなんですか?

- Q13.HSKとHSKKは同じ日に受験できますか?

- Q14.HSKの受験結果はどのくらいでわかりますか?

- Q15.旧HSKと新HSKの違いってなんですか?

- Q16.HSKと中国語検定の違いは何ですか?

- Q17.HSKと中国語検定はどっちが就職や転職に有利ですか?

- Q18.HSKの合格は台湾でも評価されますか?また、TOCFLとはどのような試験ですか?

- Q19.HSKや中国語検定は何級から履歴書に書けますか?

- Q20.HSKの各級の合格レベルはTOEICでいうなら何点くらいのイメージですか?

- Q21.HSKの模擬試験や過去問はどこで受けられますか?

- Q22.HSKのオススメの試験対策本はなんですか?

- Q23.HSK各級の受験はどのように準備すればいいですか?

- Q24. HSKの他にどんな中国語試験がありますか?

- Q25.HSKはどういう基準で採点されていますか?

- まとめ

1 HSKと中国語検定の違い・レベル比較

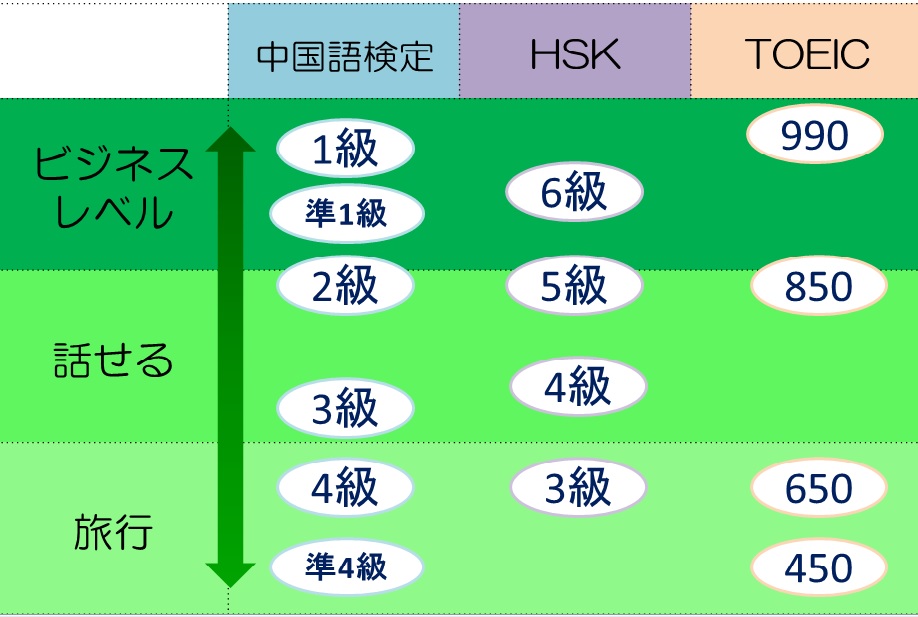

英語の検定試験で例えるなら、HSKはTOEICやTOEFL、中国語検定は英検にあたります。HSKは、中国政府が公認しており、世界中で通用する語学試験であるのに対し、中国語検定は日本独自の検定試験で、日本中国語検定協会が実施している語学試験です。

1-1 HSKと中国語検定のレベル対応表

HSKは、1級・2級・3級・4級・5級・6級の6段階に分かれています。6級が最上級です。4級までが初級、5級が中級、6級が上級レベルと言えます。HSKと中国語検定が、どのレベルに対応するか確認しておきましょう。

1-2 HSKと中国語検定で求められる能力の違い

HSKは、中国語を用いたコミュニケーション能力の測定に特化しており、より実用的な中国語能力が求められます。それに対し中国語検定は、中国語の正確な知識を問う問題が出題され、日本語と中国語の相互翻訳力が求められます。

1-3 HSKと中国語検定、どちらを受けるべきか

冒頭でもお伝えしましたが、HSKと中国語検定はどちらも、とても有用な試験です。受験日程や受験料などに余裕があるのであれば、どちらも受験することをおすすめします。しかし、どちらかひとつを受けるとすれば、HSKの受験をオススメします。なぜなら中国語検定に比べてHSKの方が実用性に特化した試験だからです。

HSKは中国政府が公認しており、世界中で実施されている検定試験で、問題も解答も中国語で行われます。リスニング・読解・作文で構成されている問題は、どれも実際の日常生活の中で使われるものが多く、実用性の高いものになっています。

一方、日本独自の検定試験である中国語検定は、実用性というよりも中国語の知識や相互翻訳力に重点を置いているため、問題がややマニアックになる印象があります。正確な発音を選ぶ問題や日本語に訳す問題など、受験英語を思い出させます。ただ日本人の学習者に限定した問題構成である分、日本人が苦手な部分を克服するための学習につながるでしょう。

★HSK協会の公式ホームページでも、「HSKとは?」について解説させていただいています。

中国語力アップに中国語検定・HSKを活用する方法をこちらの動画でお伝えしています。ぜひご覧ください。

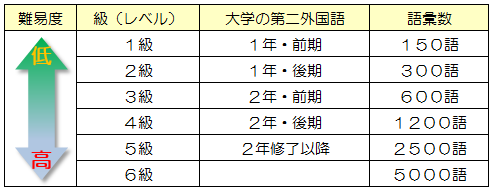

2 HSKの難易度・学習時間の目安

公式に発表されているHSKの学習時間は、日本の大学における第二外国語の学習時間を目安にしています。

これだけ見ると、4級に合格するのに丸2年はかかりそうです。しかし、欧米人などに比べ、漢字にとても馴染みのある日本人にとって、もっと短期間で合格することは十分可能です。

そのためには、集中的かつ毎日の学習時間を確実に確保することが重要です。たとえば日本で仕事をしながらでも、しかるべき学習法で週10時間の学習(平日1時間プラス土日2~3時間)を半年から1年取り組めば、HSK4級に合格出来ます。

3 各級で求められる実力・出来ること

| 級 | 求められる実力・できること |

| 1級 | 簡単な単語やフレーズを理解していて、実際に使うことができる。 |

| 2級 | 中国語で簡単な日常会話ができる。 |

| 3級 | 生活・学習・仕事などの場面で基本的なコミュニケーションが取れる。中国旅行の際にも大部分のことに対応できる。 |

| 4級 | ネイティブな中国人と自然にコミュニケーションが取れる。中国語で広範囲の話題について会話ができるレベル。 |

| 5級 | 中国語をビジネスで使うための最低基準。中国語の新聞・雑誌を読んだり、テレビ・映画を鑑賞することができる。中国語でスピーチを行うことができるレベル。 |

| 6級 | ビジネスで即戦力として使えるレベル。中国語の情報をスムーズに読んだり聞いたりすることができ、会話や文章で自分の見解を流暢に表現することができる。 |

これは、目標ではなく実力の目安です。たとえば4級に合格できる人は、中国語でネイティブな中国人と自然に会話出来る実力があるということになります。つまり、HSKに合格するための勉強を通して、実際に使える中国語を身に付けることができるということです。

発音トレーニングの方法については、こちらをご覧ください

効率4倍アップの勉強法セミナーに

参加していただけませんか?

今の勉強法を続ける前に、

一度だけ「正解」を確認しませんか?

✔ 話す・聞く・読む・書くが同時に伸びる

✔ 効率4倍アップの学習設計

✔ 90分・無料

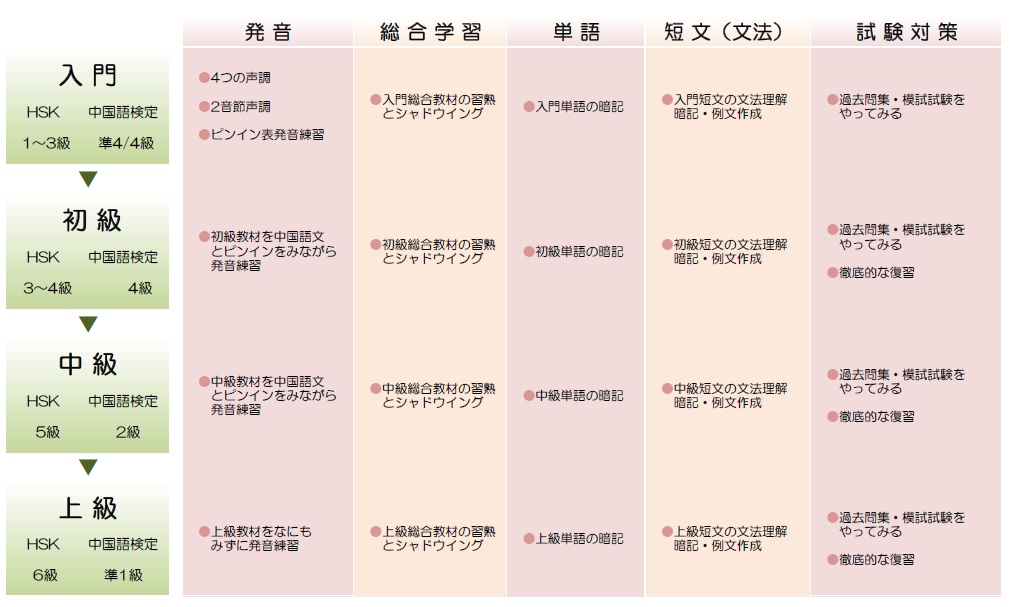

4 合格までの道筋

4-1 合格へのロードマップ

HSKに最短で合格するためには、何をどう学習すればいいのか。一目でわかるロードマップを作成しました。①発音トレーニング、②単語の暗記、③文法を短文で覚える、④シャドーイング、この4つの方法を徹底するのが、HSK合格への道です。

(この図のPDFファイルはこちらです)

4-2 各級別対策

中国ゼミでは試験対策法を各級別に詳しく解説しています。

5 HSKは何級から受けるのがベストなのか

何級からでも構いません!とりあえず受けてみましょう!

もし、あなたがいま中国語学習ゼロの状態であれば、3ヶ月後の1級(いちばん低い級)に申込めばOKです。合格に向かって勉強すること、そしてその結果の「合格」をつかむという体験は、今後中国語を勉強していく自信につながります。

中国語学習を始めているあなたの場合は、とりあえず一度、過去問にチャレンジしてみましょう。何級分か解いてみて、「ちょっと頑張れば受かるな」と思うレベルに申込むことをおすすめします。

HSKの日本ホームページで各級のレベルチェックが出来ます。また、中国の公式ホームページからは過去問題もダウンロード出来ます。トライしてみてください。

※中国の公式ホームページは各級の「资源」から過去問を確認することができます。

6 学校・企業が求めるHSKのレベル

6-1 中国の大学

中国の大学への留学する際にHSK成績の提出を求められることがあります。大学によって異なりますが、理系の学部なら4級合格以上、文系の学部なら5級180点以上獲得を求める大学が多いようです。

6-2 日本の大学

日本の大学入試において、HSKの成績が求められる学校・学部はほとんど無いのが現状です。ただし推薦入試やAO入試での自己アピールとして評価している学校が多くあります。

6-3 日本の企業が駐在員に求めるレベル

日本で日本企業に就職し、数年ほど駐在員として中国で働くのであれば、高いレベルは求められていないようです。なぜなら多くの日系企業では、日本語が堪能な中国人スタッフが在籍し、自分が中国語をまったく話せなくても仕事ができるというのが現状だからです。

6-4 日本の企業が即戦力に求めるレベル

中国語の実力のアピールとして使えるのは、HSK4級以上と言われています。ただ、中国語を使った即戦力として働くことを希望するのであれば、HSK5級の180点以上は欲しいところです。

HSKに関するQ&Aトップ25

Q1.2026年試験日程

| 日程 | 申込締切日 |

| 1月24日(土) | 12月24日(水) |

| 2月14日(土) | 1月14日(水) |

| 3月29日(日) | 2月28日(土) |

| 4月11日(土) | 3月11日(水) |

| 5月9日(土) | 4月9日(木) |

| 5月17日(日) | 4月17日(金) |

| 6月13日(土) | 5月13日(水) |

| 7月18日(土) | 6月18日(木) |

| 8月23日(日) | 7月23日(木) |

| 9月13日(日) | 8月13日(木) |

| 11月7日(土) | 10月7日(水) |

| 11月22日(日) | 10月22日(木) |

| 12月13日(日) | 11月13日(金) |

※公式HPからの引用

Q2.申し込み方法

申し込み方法はインターネット経由と郵送によるものの2種類があります。

◆インターネット申請

インターネット経由はまず、公式HP上にてマイページ登録をし、そちらから受験申請を行います。個人情報と支払い方法を登録した後は、マイページにて随時、申請内容の確認が可能です。

なお、インターネット申込の場合は受験票は郵送されません。(郵送で申し込みの場合のみ受験票の郵送あり。)

試験日の7日前より、マイページから受験票がダウンロードできるので、当日は会場へ印刷したものを持参するか、スマホで該当部分を提示できるようにしておきましょう。受験票のダウンロード方法は、マイページログイン後、右上部分にあるメニューより「マイページ利用ガイド」で確認できます。

◆郵送申請

郵送で申請する場合はまず受験案内(願書)を購入する必要があります。願書は(株)アスク出版から発売されていて(税込550円)、全国の主要書店で購入することができます。

なお、郵送用願書で申し込む場合は、受験料が税込550円引きとなります。また、合格のコツが一目でわかる「級別学習ポイント解説」も付いています。

願書を取り寄せ、指定銀行に受験料を振り込んだあと、振り込み明細のコピーを取っておくことを忘れずに。準備ができたら、(1)記入済みの願書 (2)振込の証明ができる書類(振込明細書など(コピー可))を郵送して完了です。

インターネット、郵送いずれの形式での申請であれ、納入した受験料は返金不可、また申し込み後の受験級・受験地の変更もできないので、しっかりと事前確認のうえ、手続きしましょう。

Q3.HSKの受験費用はいくらですか?

受験費用は各級で異なります。詳細はこちらのHPで確認してください。HSKとは別に、特にスピーキング能力を測定するHSKK(Hànyǚ Shǚipíng ·Kǒuyǚ Kǎoshì)も実施されていますが、こちらは初級、中級、高級の三段階。それぞれの費用も記載されているので、受験を検討されている方は要チェックです。

【HSK試験費用】

| 1級 | 3,850円 |

| 2級 | 5,060円 |

| 3級 | 6,600円 |

| 4級 | 7,920円 |

| 5級 | 9,900円 |

| 6級 | 11,550円 |

【HSKK試験費用】

| 初級 | 6,050円 |

| 中級 | 7,150円 |

| 高級 | 8,250円 |

※すべて税込金額

※2026年1月現在

Q4.HSKはオンライン受験可能ですか?

HSKの受験形式には。おなじみの筆記試験のほか、ネット受験というものが存在します。筆記試験は、紙と鉛筆を用いる従来の受験スタイルで特筆すべきことはありません。ここではネット試験についての概要をお伝えします。

まず、ネット試験というとつい、「在宅で、インターネットを介して受験ができるスタイル」と考えがちなのですが、ここは勘違いしないよう注意が必要!HSK試験におけるネット試験はあくまで

試験会場に足を運び指定されたPCを操作してオンライン環境のもと、解答する

という形式で行われるものであることをおさえましょう。公式HPもご覧ください。在宅で、オンライン上で受験する方法は中国など海外で実施されているところもあるようですが、2023年6月現在、日本での実施はありません。ネット試験についての詳細はこちらの記事にも詳細が記載されています。ぜひご一読ください。

Q5.HSKは違う級を同じ日に受験できますか?

試験当日は、2、4、6の偶数級が午前に、1、3、5の奇数級が午後に、HSKKが夕方実施と時間帯がわかれているので、実施時間の被らない級であれば併願が可能です。

Q6.HSKはどこで受験できますか?

47都道府県全てではないものの、北海道から沖縄まで、会場は日本各地に置かれていて、開催月によって、それら都道府県のうちのいずれかの都市が、受験地として設定されています。年間の試験日程をご確認ください。

ただ、会場によって受けることができる級に違いがあるので、あらかじめよく確認の上、申し込みをする必要があります。

HSKは国際的な試験ですので、中国はじめアメリカ、オーストラリア、シンガポール、マレーシアなどでも受験可能。ちなみに中国であればこちらのHPから申し込みができます。海外の受験地については、こちらから調べることが出来ます。ただし、中国語による表記なので、英語や日本語で調べたい場合は、リンク先右上から表示言語を切り替えてください。

Q7.HSKは一年に何回受験できますか?

受験地によって開催スケジュールはまちまちです。こちらで確認しましょう。

Q8.HSKの有効期間はどのくらいですか

公式HPによると、外国人留学生が中国の大学に入学するための証明としては、その有効期間は受験日から起算して2年となるようです。そのほか、中国語能力の証明とする場合、資格の有効期限は特に設けられていないので、それぞれが提出する相手先に、直接確認する必要があります。

Q9.HSK各級に合格するにはどのくらいかかりますか?

まず、HSK試験の全体像を押さえましょう。HSKは、下記の3つのパートからなる試験です。ただし、1、2級においては3の作文パートがありません。

- リスニングの力を測る試験

- 読解力を測る試験

- 中国語の作文力を測る試験

なお、具体的な各級の難易度等については下記の通り。標準学習時間はフルーエントのマンツーマンサポートコースを受講された方々の実情から平均値を出しています。目安として考えてください。

◆1級

| 標準学習時間 | 1日2時間、毎週14時間程度の勉強を続けると仮定して約2カ月。 |

| 必要語彙数 | 150語程度の常用単語と文法知識を習得している。 |

| 運用レベル | 中国語の非常に簡単な単語とフレーズを理解、使用することができ、具体的なコミュニケーションを行うことができる。中国語学習するための基礎能力も備えていることが求められる。大学の第二外国語における、第一年度前期履修程度の学習が目安。 |

| 点数と評価 | 聞き取り、読解の配点は各100点、合計200点で評価される。 |

※1級では6割(120点)以上のスコアが合格基準

◆2級

| 標準学習時間 | 1日2時間、毎週14時間程度の勉強を続けると仮定して約3カ月。 |

| 必要語彙数 | 300語程度の常用単語と文法知識を習得している。 |

| 運用レベル | 身近な日常生活の話題について簡単で直接的な交流ができ、初級中国語の上位レベルに達していることが求められる。大学の第二外国語における、第一年度後期履修程度の学習が目安。 |

| 点数と評価 | 聞き取り、読解の配点は各100点、合計200点で評価される。 |

※2級では6割(120点)以上のスコアが合格基準

◆3級

| 標準学習時間 | 1日2時間、毎週14時間程度の勉強を続けると仮定して約半年。 |

| 必要語彙数 | 600語程度の常用単語と文法知識を習得している。 |

| 運用レベル | 中国語を使って、生活、学習、仕事等における基本的なコミュニケーションができる。中国旅行の時も大多数の場合において中国語で対応することができることが求められる。大学の第二外国語における第二年度前期履修程度の学習が目安。 |

| 点数と評価 | 聞き取り、読解、作文の配点はそれぞれ100点、合計300点で評価される。 |

※3級では6割(180点)以上のスコアが合格基準

◆4級

| 標準学習時間 | 1日2時間、毎週14時間程度の勉強を続けると仮定して約10~12カ月。 |

| 必要語彙数 | 1200語程度の常用単語と文法知識を習得している。 |

| 運用レベル | 幅広い範囲にわたる話題について、中国語でコミュニケーションをすることができ、中国語を母語とする人と流ちょうに話すことができることが求められる。大学の第二外国語における第二年度後期履修程度の学習が目安。 |

| 点数と評価 | 聞き取り、読解、作文の配点はそれぞれ100点、合計300点で評価される。 |

※4級では6割(180点)以上のスコアが合格基準

◆5級

| 標準学習時間 | 1日2時間、毎週14時間程度の勉強を続けると仮定して約1年半~2年。※公式HPには、「主に週2~4回の授業を2年間以上継続している。」と説明があります。 |

| 必要語彙数 | 2500語程度の常用単語を習得している。 |

| 運用レベル | 中国語の新聞や雑誌が読めるだけでなく、中国の映画やテレビも観賞でき、さらに、中国語でスピーチすることができることが求められる。 |

| 点数と評価 | 聞き取り、読解、作文の配点はそれぞれ100点、合計300点で評価される。 |

※5級以上は合否の表記がないが6割(180点)以上で5級の能力同等と判定される。

◆6級

| 標準学習時間 | 1日2時間、毎週14時間程度の勉強を続けると仮定して2年以上。 |

| 必要語彙数 | 5000語かそれ以上の常用単語を習得している。 |

| 運用レベル | 中国語の音声情報や文字情報を不自由なく理解することができ、自分の意見や見解を流暢な中国語で口頭または書面にて表現することができることが求められる。 |

| 点数と評価 | 聞き取り、読解、作文の配点はそれぞれ100点、合計300点で評価される。 |

※合否の表記がないが6割(180点)以上で6級の能力同等と判定される。

Q10.HSKで受験する級はどのように判断しますか?

自分の現在のレベルを知るうえでは、こちらのページが有効でしょう。ただ、こちらは聞き取り問題が含まれていません。したがって、あくまで参考程度にチェックを受けてみてください。

完璧にはわからなくてOK!少し難しそうだな?と感じる級を、少し背伸びして受けるもよし。試験当日に向けて勉強を重ねることが何より重要です。

Q11.HSKは何級から難しくなりますか?

難しさは人によって感じ方がそれぞれ。一概にこの級が、とは言えないですが、筆者個人の感覚から申し上げるとひとつ目の山場がまず4級。そして最後、大きな山となるのが6級だと感じます。筆者が以前、広州の語学学校に通っていた頃、担当の老师から「3級は満点を目指してね。」と言われました。

4級以上になるとこのアドバイスはなかったことを考えると、4級からは、ある程度の難易度が想定されている、と考えられるのではないでしょうか。とはいえ、だからといって3級までをいい加減に考えていいということではありません。

当時の老师のアドバイスにあるように、3級は満点を取れるぐらい、文法知識を定着させ、語彙を覚えこんでおくと、その後の学習の基礎が培われ、勉強にも勢いが付きます。

4級の難易度があがる理由のひとつは、必要な語彙数が一気に増えること。先述した通り、まず1級は150語、2級で300語、3級は600語、4級はここまでの倍の1200語が必要とされています。

加えて、単語の内容をみても、動詞や名詞といった比較的「イメージしやすいもの」から、副詞や接続詞など、概念が少々抽象化した単語が増え、実際の生活上でも意識しないとなかなか口から出てきづらいものが多くなってきます。

単語暗記に時間がかかりはじめるのもこの頃から。同時に、訳語を覚えるだけで、実際にその単語を使えていないと感じる方が多くなるのも4級あたりからな気がしています。

抽象的な単語のみならず、たとえば以下

| 只要~就… | ~さえすれば…だ。 |

| 就是~也… | たとえ~でさえも…だ。 |

| 虽然~但是 | ~であっても…だ。 |

といった、なんだか訳語だけみていると、どれもこれも似たような気がする固有の言い回しなどは、必ず例文の中で覚えるようにしましょう。このように、やみくもに覚えようとするのではなく、暗記の際のひと工夫も求められるのが、4級以降の特徴と言えそうです。

けれど、語彙や文法事項など、4級で問われる内容を確実にものにできれば、日常生活では十分に中国語でのやりとりに対応できる力がつきます。ひと山越える気持ちでぜひ、気合をいれて勉強に取り組んでください。

そして、最上級の6級は、やはりHSK全体を通して最難関ともいえる壁。その中でも、6級のいちばんの山場は「听力」だと、筆者は考えています。筆者が受験をしたのはすでに数年前ですが、5級までのリスニング問題は「聞き取れる」と感じる部分もそこそこありました。

が、6級は話されるスピードがぐんとあがり、正直「これまでのものと、同じテストなのだろうか。」と感じるほど、難易度が高くなったと感じた記憶があります。リスニング力は一朝一夕で身につく力ではありませんが、ポイントとなるのは語彙力。

HSK6級の単語内容もさることながら、5級までで扱われる単語をいかに定着させておくかでリスニングする際のストレスが大きく変わります。6級のリスニング問題をご覧になっていただければわかるのですが、読めば十分に理解できる内容です。

読めば、わかる。でも聞き取りとなると難しい。この心は結局、単語を「知って」いるだけで、実際の音に結び付けられていないからではないでしょうか。単語は必ず音とセットで覚える。この基本を徹底することで、リスニングの力が大きく飛躍すると思います。

6級は簡単に6割を取れる試験ではありません。けれど、勉強を続けていれば、必ず乗り越えられる試験です。時間はある程度かかることを前提に、「例文のなかで、音とセットにして単語を定着させていく」ことを大事にしながら、多くの問題に触れて慣れてくださいね。

Q12.HSKとHSKKの違いはなんですか?

テスト名が汉语水平口语考试(Hànyǚ Shǔipíng Kǒuyǚ Kǎoshì)であることからもわかるようにHSKKは会話の能力を判定するテストのこと。リスニング、リーディング、ライティングで構成されるHSK試験とは内容も異なります。

初級、中級、高級の3レベルに分かれており、いずれも、100点満点中60点に相当する点数が取得できれば合格レベル。HSKとは試験内容が違うとはいえ、文章を聞いて復唱したり要約して話す問題は、スピーキングだけでなく、リスニングの能力も求められます。

また、自分の言葉で話すということは、単語や文法の知識はもちろん、それらを文章に組み立て標準の発音で口に出すというスキルが求められます。HSKの対策が、そのままHSKKの対策にもつながるので、まずはHSKの試験で基礎を固めつつ、HSK4級合格以降、HSKK初級にチャレンジする、というスケジュールで学習を進めると効果的かと思います。

Q13.HSKとHSKKは同じ日に受験できますか?

Q5でも述べましたが、受験時間が重なっていなければ併願可能です。但し、筆記試験と口述試験を両方行っている会場がそれほど多くはないので選択される受験地によっては併願が難しいケースもあり得ます。

Q14.HSKの受験結果はどのくらいでわかりますか?

試験のおよそ一か月後からHSK公式HPの成績照会ページから確認できます。なお、成績証は日本国内に限り試験日の約2ヶ月後を目途に、郵送されます。

Q15.旧HSKと新HSKの違いってなんですか?

HSKは2010年に大規模なリニューアルが行われ、レベルの分け方に大きな変化がありました。それまでの旧HSKでは1~11級までの区分わけがなされ、そのうちおおよそ1~3級前後が基礎、3~8級が初中等、9~11級が高等と位置づけられていました。

そして、得点によって、そこからさらに細かく級が分けられていたようです。(例えば、同じ中等レベルであっても、総合得点が300点だったら7級に、337点取れていたら8級へと分けられる)

2010年以降の新HSKでは級数は1~6級に分けられ、得点によって合否が決まるスタイルへと変更されました。(5.6級は合否判定はない)これは、ヨーロッパにおいて、外国語学習者の能力評価時に共通の基準となるCEFRと合致するように設計されたため。欧米各国の外国語テストとの互換性から難易度の比較がしやすく、世界のどの地域でも適切な評価を受けることができるようになりました。

なお、2023年、新たなレベルわけによる試験形式がスタートし、6級の次なる段階として7~9級という級が設置されています。ただ現状、このレベルの試験は中国でのみ受験可能で、日本での実施時期等詳細は未定です。

7~9級は6級まで同様、听力(リスニング)、阅读(リーディング)、写作(作文)に加え、翻译(翻訳)、口语(スピーキング)の2部門が加わり合計5項目、計210分の試験となっています。参考資料はこちらのHPをご覧ください。

Q16.HSKと中国語検定の違いは何ですか?

両者の大きな違いは、主催団体が異なるという点です。

| 検定の名前 | 主催団体 |

| HSK | 孔子学院总部/国家汉办(中国政府教育部直属の機関) |

| 中国語検定(いわゆる中検) | 一般財団法人日本中国語検定協会 |

HSKについてはここまででも詳細を述べましたので、以下は特に中検についてご紹介しましょう。中国語検定の受験資格に特別な制限はありませんが、対象を「日本語を母語とする中国語学習者」としています。そのため、試験内容も中国語の正確な知識のみならず、日本語との相互能力(正しい翻訳ができるかなど)を測るものになっています。

詳しくはぜひこちらの記事も参考になさってください。

受験日にも違いがあります。HSKは地域によって違いはありますが、試験そのものは基本的に毎月開催されています。ただ、中検は3月、6月、11月の3回のみ。さらに1級にいたっては年に一度、11月にだけと回数に制限があるのが特徴です。後悔のないように、HSK以上に、十分な対策をした上で挑戦したい試験ですね。

Q17.HSKと中国語検定はどっちが就職や転職に有利ですか?

お勤めになろうとする企業によって変わると言えます。考えるべきなのは、それぞれの試験の性格。すでに述べたように、中検は「日本語を母語とする人の中国語能力を測る」もの。それに比してHSKは中国政府公認かつ世界各地で受けることができるもので、コミュニケーション能力を測るもの、でしたね。

もし就職ないし転職しようとする会社が日系ではなく、外資系の企業であれば、「中検で〇点」というよりも、「HSKで〇点」と言えた方が、強みのひとつになりそうです。

また、中国で就労する際に必要となる就労ビザ(いわゆるZビザ)は現在、A~Cまでのランクわけがなされています。2017年4月1日より実施されている新たな外国人就業許可制度では、就業予定の外国人をA、B、Cの3ランクに分類し、その管理を行うこととしました。

各ランクの分類基準についてはこちらも参考になります。ご覧になるとわかるように、 出身大学や職務経歴によって加算ポイント数が変わり、合計が85点以上になればAランク、60点以上でBランクとなっています。

ポイント数によっては就労ビザ取得までに時間がかかることもあるようで、なるべく高いポイントを持てるといいですよね。この時に注目したいのが、HSKの取得級によってポイントが加算される点。HSK5級以上で5点の加算となるため、中国で働きたい人にとっては、HSKを持っておくとビザ取得の面から考えても、有利であると言えるでしょう。

Q18.HSKの合格は台湾でも評価されますか?また、TOCFLとはどのような試験ですか?

TOCFLは漢語文能力測驗(Test Of Chinese as Foreign Language)の略称。台湾の國家華語測驗推動工作委員會(国家中国語能力試験推進委員会:Steering Committee for the Test Of Proficiency-Huayu)が開発を行って、全世界への普及を推進している、台湾華語(中国語)を母語としない人向けの試験です。台湾政府が主催している試験ということですね。

外国人留学生を募集している台湾の大学や専門学校等において、中国語能力を示す資料として求められることも多く、台湾での留学や就職を希望している人にとっては、挑戦する意義の大きい試験です。台湾華語の試験であるため、字体は繁体字がメイン。

ただ、2022年5月29日実施分から、繁体字と簡体字が一冊となっている問題冊子でも受験が可能となりました。なお、試験の内容やレベルの判定方法はHSKとは異なります。公式HPはこちら。

特に台湾メインで活動をお考えの方にとっては受験が必要な資格試験だ、と書きましたが、留学時に必要となる中国語のレベルを判定する基準として、HSKを挙げている台湾の大学もあります。

Q19.HSKや中国語検定は何級から履歴書に書けますか?

この問いに関してはどこかに明確な基準が定められているわけではありませんので、正解はありません。あくまで希望する企業の担当者がどの程度であれば魅力を感じるかによって変わります。とはいえ、ひとつの目安として、中国の大学が留学生を受け入れる際、求める語学力の要件を確認してみましょう。

多くの大学がHSK5級180点以上と掲げていますが、天津市にある南开大学の漢語学院本科など、中にはHSK4級で1年次の入試を免除しているところもあります。このことから筆者はHSK4級以降が、現地で通用する中国語能力を示しうる、ひとつの基準ではないかと感じました。HSK4級の8割以上が取得できていればなお、強みとして履歴書に書けると思います。参考HPはこちら。

Q20.HSKの各級の合格レベルはTOEICでいうなら何点くらいのイメージですか?

自分の持っているHSKの級がはたしてどの程度のレベルに位置しているのか。客観的に知る指標としてCEFR「セファール」を利用するとよいでしょう。CEFR「セファール」とは、ヨーロッパ全体で、外国語の学習者の習得状況を示す際に使われるガイドライン。

例えば、英語であればTOEIC、TOEFLなどが、この指標を基準にして評価することが可能です。こちらのHPも参考にしてみてください。

例)

CEFR レベルC1(上級者)

TOEIC 945点以上

HSK 5級

筆者の感覚でみると、同じ5級といえども180点ぎりぎりの場合と満点に近い点数で取得する場合とではレベルには大きな差があると感じます。TOEIC945点以上と同等のレベルになることを目指すのであれば、やはりHSK5級は満点に近づける、ないし6級であっても8割を超える点数を取れるよう、努力が必要でしょう。

Q21.HSKの模擬試験や過去問はどこで受けられますか?

まずは一冊、紙ベースの過去問を購入しましょう。過去数年分の問題が掲載されています。問題や和訳だけではなく、解説にはポイントとなる考え方も紹介されているので、受験を決めた級については1冊やりこむ気持ちで取り組みましょう。

ひとまず傾向を知りたい時は、先述したレベルチェック問題を利用することも可能です。HSK中国本部HPからは模擬試験をダウンロードすることもできます。こちらからは、聞き取り問題もダウンロード可能なので、ぜひ利用しましょう。

Q22.HSKのオススメの試験対策本はなんですか?

公式テキストと公式過去問題集を用意しておくと良いでしょう。

過去問に関しては、試験を受けるひと月前くらいから、実際の試験さながら、時間を測りながら解いておきましょう。ただし、解きっぱなしは厳禁!解いたあとの見直しをきちんと行うことが肝要です。

本番以外の試験は全て「間違うためにある」くらいに考えておくのがおすすめ。間違ったのはどの部分か、単語を知らなかったのか、文法理解があやふやだったのか?しっかりと間違いのもとを探って、解決していくことで意味のある学びになります。したがって、過去問を解く回数はそれほど多くなくてOK。何年分も解くよりも、一回分でいいので、しっかりと復習する時間を持ちましょう。

そのほかにも、HSK対策本は様々な出版社から発行されていますが、『合格奪取! 新HSK 4級 トレーニングブック』は単語、文法事項がうまくまとめられており、HSK日本実施委員会の公認も受けているのでおススメです。

Q23.HSK各級の受験はどのように準備すればいいですか?

各級によって取り組み方は異なります。合格に向けての具体的な学習内容はこちらをご覧ください。

Q24. HSKの他にどんな中国語試験がありますか?

○通訳案内士試験(通訳ガイド試験)

語学系の試験のうち、唯一の国家試験。全国通訳案内⼠として必要な知識及び能⼒を判定することを⽬的として、年1回実施されています。公式HPはこちら。

○ビジネス中国語検定試験(BusinessChineseTest:BCT)

BCTは、中国語を母語としない受験生の、実際のビジネスシーンにおける、中国語でのコミュニケーション能力を重点的に測定する目的で実施されています。企業の人材選考や中国語学習者の自己評価の際の参考となりうるものです。HSK試験と同様に中国政府公認の検定試験です。日本BCT事務局HPはこちら。検定試験センターはこちら。

○ビジネス中国語試験(基礎)(BCT基礎)

BCT(基礎)は先述のBCTを受ける前に位置づけられた基礎試験で、ビジネス中国語の学習者が増えることを期待して実施されるものです。日常生活や職場のなかで、実際に中国語を用いてコミュニケーションを行う基本的な能力を測ることを目的としています。日本BCT(基礎)・YCT事務局HPはこちら。

○青少年中国語検定試験(Youth Chinese Test:YCT)

YCTもHSKやBCT同様、中国政府公認の試験。母語が中国語ではない29歳までの青少年の中国語運用能力を測定します。筆記試験は1~4級までの4つの試験、会話試験は初級と中級の2つの試験からなり、互いに独立しています。日本BCT・YCT事務局HPはこちら。

○実用中国語技能検定試験

一般財団法人 アジア国際交流奨学財団が主催する検定試験。1~5級までのレベルわけがなされています。公式HPはこちら。

○中国語コミュニケーション能力判定テスト(TECC)

TECC(Test Of Communicative Chinese:中国語コミュニケーション能力検定)は、その名の通り中国語によるコミュニケーション能力を測定する検定。日常生活やビジネスシーンでよく使われる表現が出題されます。問題は、等級別ではなく統一のテストで、試験の結果はスコアで表示されます。そのような採点形式から、中国語版のTOEICと言われるようになりました。公式HPはこちら。

| 試験 | 参考サイトURL |

| HSK | https://www.hskj.jp/ |

| HSKネット試験 | https://www.hskibt.jp/ |

| 中国HSK公式サイト | https://www.chinesetest.cn/HSK |

| 全国通訳案内士 | https://www.jnto.go.jp/projects/visitor-support/interpreter-guide-exams/ |

| ビジネス中国語検定試験(BCT) ビジネス中国語検定試験基礎(BCT基礎) |

http://www.bct-jp.com/ |

| 青少年中国語検定試験(YCT) | https://www.bct-jp.com/yct-introduction.htm |

| 実用中国語技能検定試験 | https://www.chuken.org/ |

| 中国語コミュニケーション能力検定(TECC) | https://www.tecc.jpn.com/ |

Q25.HSKはどういう基準で採点されていますか?

採点基準は公表されていないので、詳細は不明です。ただ、写作(作文)問題に関しては簡体字の誤りは減点対象となることが予想されるため、単語を覚えるときには実際に書けるかどうかも確認しながら暗記を進めましょう。

まとめ

学習する上で客観的に自分のレベルを知ることは大切です。苦手な所を知ることで、次に何に重点を置いて学べば良いか分かりますし、次のステージへの励みにもなります。

「いつ受けようか?」「ある程度の級が受けられる程勉強してからにしよう」と考えずに目の前の低い級から先ずトライすることをお勧めします。試験があることで、モチベーションがアップし、短期間に集中して学べますし、合格を重ねていくと自信にも繋がりますね。

実際、HSK1級から100点合格を目指して3ヶ月置きに受験して、あっという間に4級まで合格している方々もいます。大人になってからの100点はことさら嬉しく、試験結果が出た日に次の試験を申し込みしたとのことでした。HSKでは得点を上げていくこともゲーム感覚で楽しめます。「検定試験だから」と構えずに、ドンドン受けてレベルを上げていくことをお勧めします。

記事をお読みいただきありがとうございました。

今年こそ

「勉強しているのに話せない」を終わらせませんか?

中国語学習が伸び悩む最大の理由は、

「知識」を増やしても

音と口がつながっていないことです。

三宅式シャドーイングは、

✔ 聞く

✔ 話す

✔ 語順・表現

を同時に鍛える、最も効率の良い練習法。

本セミナーでは、

2,500人以上の指導実績をもとに、

・シャドーイングをやるべきタイミング

・効果が出る人/出ない人の決定的な違い

・HSK・検定対策とどう組み合わせるか

を具体的に解説します。

独学で限界を感じている方、

今年こそ「話せる中国語」を本気で身につけたい方は

ぜひ一度ご参加ください。

・難しいと思われがちな中国語の発音のコツをこちらで詳しく解説。

・四声(声調)の発音のコツはこちら。

・効率的な中国語の学習方法、中国語を半年でマスターできるノウハウをこちらですべてお伝えしています。ぜひ実践してください。

コメント

コメントは停止中です。