中国語検定の準4級とは、6段階ある中国語検定のレベルの中で、一番やさしいレベル。中国語学習の「入門」を修了した初級者レベルといえます。

具体的には、試験ではピンイン・声調を正しく理解していることや、挨拶やごく簡単な会話ができることが求められます。

「中国語学習をこれから始めよう」「中国語の学習を始めたばかり」という初級者が、一番最初に目指せる試験です。

そんな中国語検定準4級の、試験日程から申込方法、試験内容と具体的な対策法まで今回の記事でお伝えします。

中国語が「聞けない・話せない」を

今年こそ終わらせたい方へ

中国語を勉強しているのに、

・聞き取れない

・口から出てこない

・成長している実感がない

そんな壁にぶつかっていませんか?

その原因の多くは、勉強の順番が間違っていること。

中国語ゼミでは、新年特別セミナーとして

三宅式シャドーイングを中心に、

中国語が自然に「聞けて・話せるようになる」学習法を

わかりやすく解説します。

・なぜシャドーイングが最強なのか

・初心者でも成果が出る正しいやり方

を、90分で整理します。

目次

1 中国語検定準4級のレベル

「中国語検定準4級」は、中国語学習の「入門」を修了したレベル。具体的には、ピンイン・声調が正しく発音できることや、挨拶やごく簡単な会話ができることが求められます。

学習時間およそ60~120時間を目安に、大学の第二外国語で半年学習したレベルとされています。

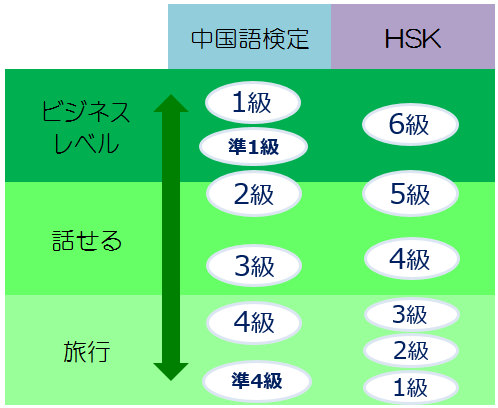

ちなみにHSK(漢語水平考試)と比較すると「HSK1~3級」と同程度のレベルといえます。

2 中国語検定準4級の試験スケジュール・点数配分・合格点

まずは中国語検定準4級試験についての基本事項を確認しておきましょう。

2-1 中国語検定の受験日・会場・申込み

試験は年3回行われています。

| 3月第4日曜日:準4級~準1級 6月第4日曜日:準4級~準1級 11月第4日曜日:全ての級 |

会場は日本各地をはじめ、北京や上海、台湾などでも開催されています。また申込みは郵送かインターネットで行えます。

※詳しい日程や受験会場については、日本中国語検定協会のホームページで確認できます。

→ https://www.chuken.gr.jp/

2-2 試験当日スケジュ-ル

試験当日は以下の流れで試験が行われます。

| ① 試験開始・注意事項の説明 ② 解答用紙の配布 ③ 必要事項の記入 ④ 問題用紙の配布 ⑤ <リスニング>試験 ⑥ <筆記>試験 ⑦ 試験終了 |

<リスニング>と<筆記>の解答時間はあわせて60分です。リスニング試験開始までに入室できなければ、リスニング試験終了まで入室することができず、試験は不合格となります。また、試験の最中に本人確認(写真照合)も行われます。

2-3 点数配分・合格点

<リスニング>、<筆記>の配点は各50点、合計100点。合格基準点は60点です(リスニング・筆記を合計した点数)。ただし合格基準点は、難易度を考慮して調整されることもあります。

3 中国語検定準4級の試験問題を知る

中国語検定準4級の問題は、<リスニング>セクションと<筆記>セクションから構成されています。過去問題から問題例をピックアップしましたので、どんな問題が出題されるのか、傾向をおおまかにつかんでおきましょう。

なお、過去問題(問題、リスニング問題の台本、解答)は日本中国語検定協会のホームページから確認できます。

→https://www.chuken.gr.jp/tcp/test.html

3-1 <リスニング>セクション

| パート | 内容 |

| 第1部分 | 設問(中国語・日本語・ピンイン)の単語と同じものを選ぶ |

| 第2部分 | 設問の日本語の翻訳として適切な中国語を選択肢の中から選ぶ |

問題は全部で25問出題。解答はすべて選択式です。

1.これから読む (1)~(5) の中国語と一致するものを,それぞれ ①~④ の中から1つ選び ,その番号を解答欄にマークしなさい。

(放送されたスクリプトと和訳)

zhōng

① zhūn ②chōng ③chūn ④zhōng

正解:④

2. (6)~(10) のピンイン表記と一致するものを,それぞれ ①~④ の中から1つ選び,その番号を解答欄にマークしなさい。

(6) hòunián

(放送されたスクリプト)

① huǒniǎn ② hòunián ③ fēngnián ④ hóunián

正解:②

3. (11)~(15) の日本語を中国語で言い表す場合,最も適当なものを,それぞれ①~④の中から1つ選び,その番号を解答欄にマークしなさい。

(11) 教科書

① 课本 ② 本子 ③ 铅笔 ④ 词典

正解:①

1. (1)~(5) の日本語を中国語で言い表す場合,最も適当なものを,それぞれ①~④ の 中から1つ選び,その番号を解答欄にマークしなさい。

(3) 先週の金曜日

(放送されたスクリプト)

① 上星期五 ② 下星期四 ③ 下星期五 ④ 上星期四

正解:①

2. (6)~(10) のような場合,中国語ではどのように言うのが最も適当か,それぞれ①~④の中から1つ選び,その番号を解答欄にマークしなさい。

(6) 人に謝るとき

(放送されたスクリプト)

① 没什么。 ②不客气! ③ 对不起! ④ 辛苦了!

正解:③

3-2 <筆記>セクション

| パート | 内容 |

| 第3部分 | ・設問の中国語のピンインを選択肢の中から選ぶ ・設問の日本語の意味にあう中国語を選択肢の中から選ぶ |

| 第4部分 | 設問の日本を中国語に翻訳して書く |

第3部分の解答は選択式、第4部分は記述式です。

1. (1)~(5)の中国語の正しいピンイン表記を,それぞれ①~④の中から1つ選び,その番号を解答欄にマークしなさい。

(3) 坐

① còu ② zuò ③ zòu ④ cuò

正解:②

2. (6)~(10)の日本語の意味になるように空欄を埋めるとき,最も適当なものを,それぞれ ①~④の中から1つ選び,その番号を解答欄にマークしなさい。

(8) あなたはなぜ来ないのですか。

你( )不来?

① 哪儿 ② 怎么样 ③ 多少 ④ 怎么

正解:④

3.(11)~(15)の日本語の意味になるように,それぞれ①~④を並べ替えたとき,[ ]内に入るものはどれか,その番号を解答欄にマークしなさい。

(12) 彼らはみながみな留学生ではありません。

他们 ___ [___]___ ___ 。

① 留学生 ② 不 ③ 是 ④ 都

正解:④

(1)~(5)の日本語を中国語に訳したとき,下線部の日本語に当たる中国語を漢字(簡体字)で解答欄に書きなさい。なお,(1)・(2)はいずれも漢字1文字で,(3)~(5)はいずれも漢字2 文字で解答しなさい。(漢字は崩したり略したりせずに書くこと。)

(1) a ラジオを聞く。 b スープを飲む。

正解:a 听 b 汤

4 中国語検定準4級合格のための勉強法とおすすめ教材

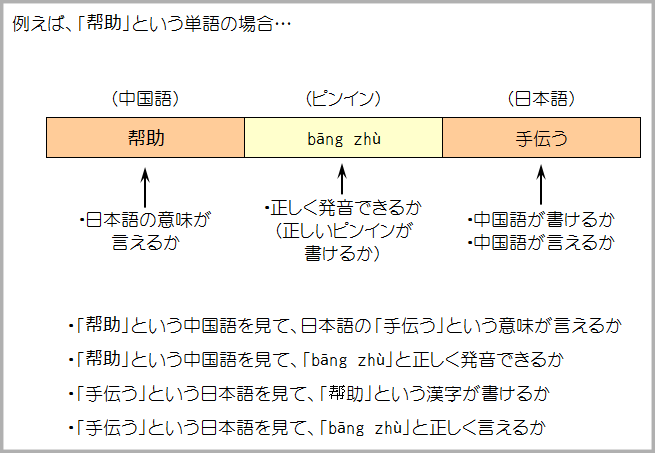

中国語検定準4級では、リスニング問題、筆記問題ともに、日常でよく使われる基本的な単語と文章が出題されます。

これをクリアするには、

1.「発音」の基礎土台をしっかり作ること

2.「読む・聞く・話す・書く」の総合力を鍛えること

が必要です。

中国語検定は、この力がしっかり身についているかを確かめるテストですので、実力なくして合格は有り得ません。

検定試験をクリアできる力をつけ、かつ実際に使える中国語を身に付ける効率的な方法は、これだと信じた教材を「世界一やり込んだ」と言えるくらいに、徹底的にやり込むこと。

いろんな教材に手を出さず、発音・総合・短文・単語の教材を1冊ずつ用意し、それを完璧に身体に染み込むまで繰り返しやります。

では、具体的なやり方とおすすめの教材をお伝えします!

4-1 リスニング・発音問題対策は「発音トレーニング」

<リスニング>問題は、基礎的な単語を正確な発音で覚えていれば、確実に解答できます。

中国語検定は、中国政府が公認するHSK(漢語水平考試)とは違い、日本の機関が主催する試験で、受験対象者は日本人のみです。そのためあえて日本人が混同しやすい発音や、日本語には区別のない発音などが多く出題されています。

たとえば「f」と「h」、「q」と「c」、「x」と「sh」の発音などです。

正しく発音できることは、中国語検定に合格するためにはもちろんですが、中国語会話のためにも重要です。正しい発音ができなければ、相手に伝わりませんし、自分が聞き取ることもできません。

では正しい発音を身に付けるにはどうすればいいか。それは毎日繰り返し正しい発音を意識した練習・トレーニングをするほかにありません。

語学はよく運動に例えられます。例えば、野球のバッティングが上手くなりたくて、練習試合だけ毎日やっても上手くなりません。走り込んで足腰を鍛え、毎日素振りをして強固な基礎を築いてこそ、実戦で使える力が身につくのと同じです。

4-1-1 おすすめ「発音」教材

人間は臨界期と呼ばれる7歳までであれば、母語以外の言語でもスムーズに習得できることがわかっています。逆に、それ以降の年齢、大人になって外国語を学ぶ場合、子どもの時のように「耳」を頼って習得することは困難です。「聞くだけでペラペラ」はあり得ないのです。

大人は、言葉やイメージを使って「頭」で理解していくことで効率的に学習できます。そうすれば、子どもよりも早いスピードで発音をマスターすることが可能です。

最初の2カ月は、「発音」教材を使ってみっちり発音のトレーニングをしていきます。

「発音」の学習に特化した教材です。この教材のよいところは、

1. 発音の仕方について、イメージしやすい解説がある

2. 舌の位置や口の形を示す図や写真がある

3. CDがついている ことです。

詳細な解説が特徴で、口の型と舌の位置が丁寧に書かれており、大人が中国語の発音を「頭」で理解するのに役立ちます。

4-2 リスニング・筆記問題対策は「シャドーイング」

4章の冒頭でお伝えしたとおり、中国語検定に合格するには、「読む・聞く・話す・書く」という中国語の総合力を磨く必要があります。

中国語の総合力を磨く方法でおすすめなのは、「シャドーイング」という勉強法です。具体的には、テキストの音声を聞きながら、それに続いて影のように復唱していきます。

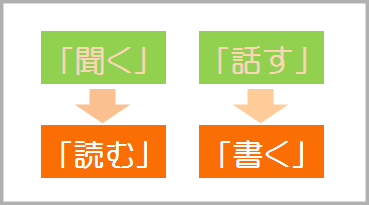

この方法は、「読む・聞く・話す・書く」の4つの技能が同時に鍛えることができます。

この方法は、「読む・聞く・話す・書く」の4つの技能が同時に鍛えることができます。

まず、音声を聞きながら、それを真似て声に出して発することで、「聞く」と「話す」が鍛えられます。そのうちの「聞く」は、インプット学習であるという意味で「読む」につながります。同様に「話す」は、アウトプット学習として「書く」につながります。直接的には「聞く」「話す」を鍛えながら、結果として「読む」「書く」といった力を伸ばすことができるのです。

『最初の2カ月は、「発音」教材を使ってみっちり発音のトレーニングをしていく』と書きましたが、実際、発音のトレーニングばかりでは飽きてきます。そんな時は、この「入門」用の「総合」教材も取り入れていきます。その際のポイントは、「勉強」ではなく、「遊び」感覚。音声を聞きながら、教材をたどって自分も発音してみる。そんな「シャドーイングもどき」をして、中国語に慣れていきましょう。