中国語は、発音さえクリアすれば、日本人にとって本当に習得が簡単な言語です。

ただ、中国語の発音は難しいと思われがち。確かに、日本語にない音がたくさんあります。音程の変化である声調もはじめは慣れないかもしれません。

でも、声調の学習にはコツがありますし、本当に難しい音はほんの少しです。

日本人が苦手な、声調やわずかな発音をマスターできれば、中国語は簡単に習得できますし、あなたの会話力、リスニング力は格段にレベルアップするはずです。

今回は、音声や動画を使いながら、実践的な発音トレーニングのポイントやコツを、音声や映像も交えながらわかりやすくご説明します。

何度も繰り返し練習して、発音をカラダに染み込ませ、中国語力のレベルアップをはかりませんか。

なお、使える中国語を最短でマスターする動画を、期間・人数限定でプレゼントしています。 いますぐこちら【無料中国語セミナー】をぜひご覧ください。

目次

動画で解説!中国語の「発音」

中国語発音の「発音」について動画でも詳しく解説しています。

1. 中国語の発音ってどんなもの

発音でもっとも重要なのが、「四声(声調)」という音程の上げ下げです。中国語では「a」という音においても、4つの音の変化があります。同じ「a」の音でもこの音程によって意味が変わってきます。

また、中国語の音は「ピンイン表」という日本語でいうところの「五十音表」のような発音記号を介して理解していくことになります。 中国語には母音が36個、子音が21個、この組み合わせで約400の音があります。

これらの、「四声(声調)」と「ピンイン」が組み合わされたものが中国語の発音です。

『中国語のピンインとは何? ピンインの読み方・発音を解説』

・「四声(声調)」についてはこちらで詳しく解説しています。

『【音声・動画付】これで解決!四声(声調)の発音と入力』

2 うまくなる 中国語発音トレーニング5つのコツ!!

具体的な勉強に入る前に、「より早く上達する」ための大切な5つのコツをお伝えします。

- アタマで理解してカラダで覚える

- 発音トレーニングは大きな声で

- 声調と口の動きを強調する

- 日本人と中国人両方から教わる

- アイテムを揃える

以下、詳しく説明していきますが、これら5つのコツに注意しながら、はじめの2ヶ月は発音トレーニングをみっちりやりましょう。

ピンインの端から端までを、四声を含めてネイティブの音とさほど違わずに言えるようになるまでが1つの目安になります。

発音トレーニングは単調で、飽きてくるかもしれません。しかし、このしんどい2ヶ月を乗り切ることができれば、あなたの中国語発音は確実にレベルアップしているはずです。

スポーツと一緒、基礎が大切です。 さあ、2ヶ月は徹底的に発音トレーニングをすると覚悟を決めましょう!

『中国語の勉強|最強の学習法とは?【動画付】』

2-1 <コツ1> アタマで理解してカラダで覚える

大人が中国語の発音を学ぶときの1番のポイントは論理的に理解していくということです。発音の方法(舌の位置や、唇のかたちなど)をアタマで論理的に理解し、繰り返し練習してカラダに覚えこませていきましょう。

子どもは「耳」で聞くだけで中国語が話せるようになりますが、残念なことに大人にはそれが無理です。なぜなら、人間は二十歳前後で聞き分けられる音が完全に固まってしまうから。つまり、「聞くだけでペラペラ」とか、「その言葉の環境にどっぷり浸かっていれはば、話せるようになる」なんてことは、大人の場合ありえないのです。

でも、音の出し方を論理的に理解すれば、子供より早く上達することができます。

2-2 <コツ2> 発音トレーニングは大きな声で

中国語は発音が正しくても、「小さい声」では通じません。中国人は腹式呼吸でお腹から発声しているので、日本人の2倍近くの音量で話しているという感じです。

このような人たちに、声を張らずにしゃべる日本人が、自信なさげにモゴモゴ話すとなかなか聞き取ってもらえません。しかも、「はぁー?」と大きな声で聞き返されると、自信がなくなってしまいますよね。

ですから発音トレーニングのときから大きな声を出して、中国人並みの声量を身につけていきましょう。大きい声で練習すると、どこが言えないのか、間違っているのかが、自分でもよくわかるようになります。また、口の筋肉がしっかりとついてきます。

2-3 <コツ3> 声調と口の動きを強調する(日本語との違い)

実際に通じる中国語を身につけるには、声調も口の動きも練習の時は「やりすぎ?」くらいがちょうどです。

日本語は抑揚がなく、あまり口を動かさなくても発音できる言葉です。ですから、練習の時にしっかりと口をオーバーアクションで動かしながら、声調の違いがはっきりわかるくらいにしていないと、知らないうちに日本語のクセがでてしまうのです。

普段使っていない筋肉をたくさん動かして、練習のあとに口の周りが痛いくらいが良いトレーニングです。「中国語用の筋肉」を使って発音をカラダに覚えこませていきましょう。

2-4 <コツ4> 日本人と中国人両方から教わる

発音を理解するのに最も適切な方法は、日本人のトレーナーにコツを教わり、中国人講師の見本を聞くことです。

中国人からは、ネイティブの発音を学べます。ただ、中国人の講師は元々備わっている自分の中国語の音の出し方やニュアンスを、論理的に日本語で説明することができません。

日本人トレーナーは、苦労しやすい発音やクセをよく理解しています。ただ、日本人トレーナーにだけ指導してもらうと日本語なまりの中国語になりかねません。ですから両方から学べることが理想的なのです。

仮に独学でやる際には、教材についている音源でネイティブの音を確認しつつ、日本語によるしっかりとした解説を理解していくのがいいでしょう。

2-5 <コツ5> トレーニングに欠かせない3つのアイテム

| ① テキスト ② 手鏡 ③ ポータブルオーディオプレーヤー |

①<テキスト・参考書>

発音トレーニングでは、発音に特化した教材を使います。おすすめの教材はこちらです。

◆『紹文周の中国語発音完全マスター』(アスク出版)

◆『アタマで知り、カラダで覚える中国語の発音』(アルク)

市販のもので構いませんが、教材は次の条件をクリアしたものを選びましょう。

- 舌の位置や口の形の写真や図があり、論理的な解説がある

- CD付きのもの(DVD付きならさらによい)

ここで強調したいのが「理論的」という点です。

前の章でもお話ししたように、残念ながら大人は、聞くだけで発音できるようにはなりません。

よって論理的に学ぶということが必要になります。 ただし、この論理的理解力を使えば、大人も極めて短期間で中国語をマスターすることが可能になります。

例えてみると、「eの発音は日本語のエの口でオの音を出す」というような説明や、舌や口の形について図や写真で解説されたものをイメージとしてとらえて理解していくのです。

ですので、2つの条件をクリアしている教材か見極める必要があります。 なお、2か月間の発音トレーニングに使うテキストは1冊に絞ること。あれこれ手をだしてはいけません。「この1冊を世界一やりこむ!」くらいの気構えで繰り返しやっていきましょう。

オススメの市販している中国語教材と、その使い方について詳しく解説していますので是非ご覧になって教材選びの参考になさってください。

動画のリンクはこちらをご覧ください。

②<手鏡>

手鏡を使うと、何も見ないでトレーニングするより、すごく効果がありますのでぜひお試しください。まずは、自分の口の形をチェックします。やっているつもりでも、鏡で見るとできていないことに気づけるはずです。さらに、ネイティブの口の形と比較しながら真似するという使い方もできます。

やったことのない唇や舌の動きばかりですので、はじめは1つ1つ確認しながらトレーニングしましょう。面倒なようですが、これが1番の早道になります。

③<ポータブルオーディオプレーヤー>

録音機器では、ネイティブの音を聞くだけではなく、自分の発音を録音して聞いてみるのがおすすめです。自分の発音を客観的に聞くことができ、講師やCDの音との違いに簡単に気づけます。もし、「なんか違う。。。」と気がつけたら、あとは徹底的にトレーニングです。

録音するものは、携帯の録音機能でもかまいませんが、ICレコーダーなどを使うとワンタッチリピート機能やスピード調整機能があるので、より効率的に学習できます。

特に、ワンタッチリピート機能は、後にお伝えするシャドーイング練習に不可欠な機能です。おすすめは、オリンパスのボイストレック(Vシリーズ)です。

発音トレーニングに欠かせないアイテムのご紹介と効果的な使い方について詳しくご説明していますので、ぜひご覧になってください。

発音トレーニングにあわせて使えるアプリ・ソフト・辞書

|

『超・中国語耳ゲー<ピンインゲームで耳を鍛えよう>』

ダウンロード:iOSのみ(無料) 中国語の基本である発音・ピンイン・声調をトレーニングし、「中国語の耳」を鍛えるためのアプリ。画面をタップすると音声が再生される音節表と、ピンインクイズで構成されています。 |

|

『NHKゴガク 語学講座』の「中国語:声調確認くん」

NHKの語学講座が提供する、声調の特訓に特化したアプリ。お手本の音声に合わせて、自分の声を録音すると、声の高さの軌跡が表示され、お手本と自分の声調の正確性を視覚的に確認することができるスグレモノ。独学で学習している人の持つ「自分の発音・声調をチェックしてもらう機会がない」という悩みを解決してくれます。 |

|

『中日・日中辞典(小学館)』

書籍版・電子辞書版でも長年に渡って愛されている小学館の日中・中日辞典のアプリ版。ベースが紙の辞書なので、辞書の精度が圧倒的に高い! また音声が聞ける・手書きで辞書を引けること、オフラインで使えるので、どこでも使えて便利なのが嬉しい。イチオシの辞書アプリです。 |

|

『小学館 中日・日中辞典|ビッグローブ辞書』 上記の「中日・日中辞典(小学館)」のビッグローブ版。上との違いは、こちらが後発版ゆえAndroidに対応していることと、100円安いことです。 |

3 効果的な発音基礎トレーニングの順序と方法

まずは、四声から始めましょう。

そして、四声が身についてきたら、ピンイン表という中国語の発音表記表を使って、具体的な音の出し方を学びます。

そのあと、少し長い文章を使って、テキストの音源を聞きながら、影のように後についてその音源をまねながら声に出していく、シャドーイングという方法を取りいれていきます。

3-1 練習の順序① 四声

- 四声(声調)

- ピンイン

- シャドーイング

四声については、4章で詳しくご説明しています。まずは20パターンある2音節の四声からマスターします。

<学習時間の目安>

1日1時間ではじめの1〜2週間は四声のトレーニングだけでOK!

3-2 練習の順序② ピンイン

いきなり漢字を見て発音を覚えるのではなく、まずはピンインという中国語の発音記号を介してその漢字の発音を理解していくことになります。 中国語には母音が36個、子音が21個、この組み合わせで約400の音があります。このピンインの発音「音の出し方」を体に染み込ませます。

<トレーニング方法>

- まずは、1つ1つの音の出し方を動画や説明文を見て論理的に理解する

- 実際の音を聞きながら、練習する際は鏡をみて口の形をチェックする

- ポータブルプレイヤーなどに録音して、自分の発音をチェックし、苦手な音は繰り返し練習する

- 単語の意味にはあまりとらわれず、とにかくピンインと四声に気をつけてトレーニングする

<学習時間の目安>

1日1時間2ヶ月くらい

『【音声付】中国語ピンイン完全マスター!実践トレーニング』

3-3 練習の順序③ シャドーイング

まずは、四声から始めましょう。

そして、四声が身についてきたら、ピンイン表という中国語の発音表記表を使って、具体的な音の出し方を学びます。そのあと、少し長い文章を使って、テキストの音源を聞きながら、影のように後についてその音源をまねながら声に出していく、シャドーイングという方法を取りいれていきます。

まず、音声を聞きながらそれを真似て発声すると、「聞く」と「話す」が鍛えられます。そのうちの「聞く」は、インプット(入力)学習であることから、「読む」につながります。 同様に、「話す」はアウトプット(出力)学習であることから、「書く」につながります。 直接的には、「聞く」「話す」を鍛えながら、結果として「読む」「書く」といった力も伸ばしているのです。

シャドーイングをしていれば、4種類の学習にいちいち取り組む必要がありません。 仕事をしながら、など限られた時間の中で勉強する人には、これ以上いいやり方はありません。

文章をシャドーイングする際も、はじめは、ピンインと四声をしっかり見て、ネイティブの音を声に出してそのまま真似します。慣れてきたら何も見ないでシャドーイングしていきましょう。

その際にぜひ使っていただきたいのが、先にもご紹介したポータブルプレーヤー(ワンタッチリピート機能付きICレコーダー)です。一定の秒数だけ音を巻き戻せるので、もう一度聞きたいと思ったら、ボタンを押せばそこに、パッと戻ってくれます。苦手な部分のみを徹底的に鍛えることができるので、効果的に時間を使えますし、集中力も高まります。

苦手な音は何度も、戻って声に出しましょう。しつこく練習すれば、必ず正しい音が出せるようになります。

シャドーイングおすすめの本

◆『新ゼロからスタート中国語(文法編)』(Jリサーチ出版)

◆『本気で学ぶ中国語』(ベレ出版)

『シャドーイングで語学をマスターする方法』

4 四つの声調=四声について解説(音声付き)

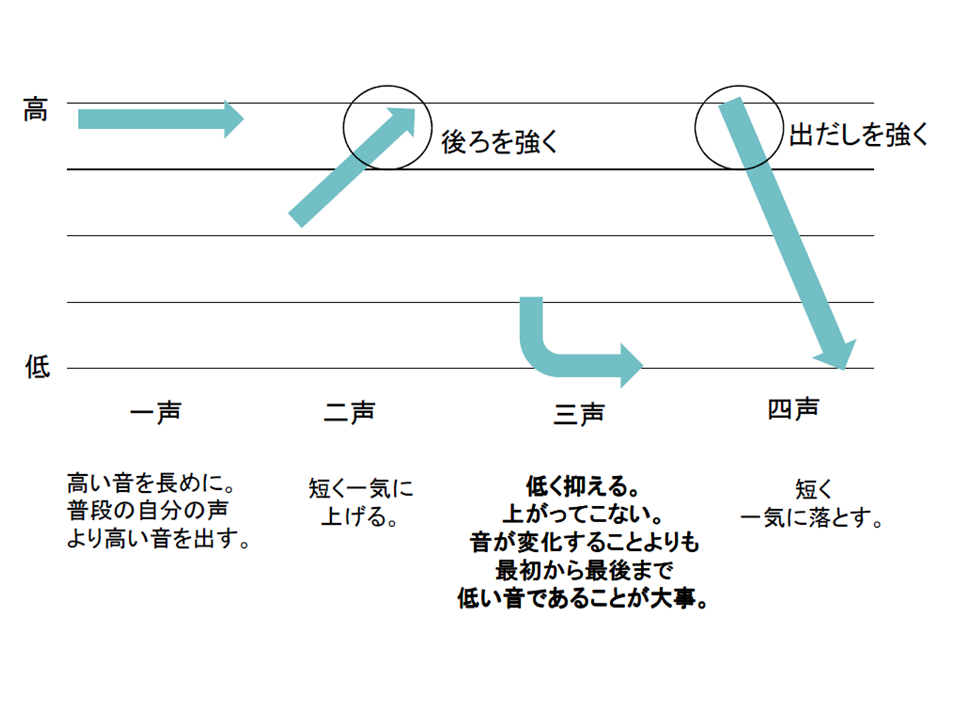

四声とは音程の上がり下がりの抑揚のことです。

中国語には1つ1つの音に、音程の上げ下げの調子がついています。このような調子が4種類あるので「四声」とも呼ばれます。

声調が異なると、同じ音でも意味がまったく違ってきます。例えば、日本語でも「橋」と「箸」は同じ「ハシ」という音ですが、音程とアクセントの変化によって意味が変わってきますよね。

中国語では、すべての音に4つの変化があるのです。

|

第一声: mā |

『【音声・動画付】これで解決!四声(声調)の発音と入力』

4-1 四声の重要性

中国語において、四声を正しく発音することは極めて重要です。なぜなら、声調がずれてしまうと意味が変わってしまうからです。

たとえば、「ma」という音は、第一声なら「妈(お母さん)」、第二声なら「麻(アサ)」、第三声なら「马(馬)」、第四声「骂(罵る)」となります。このように、意味がまったく変わってくるのです。

中国人の方でも訛りのある言葉を話す方がいらっしゃいますが、発音は多少ずれても、四声がずれることはあまりありません。それほど、正しく四声を発音することは大切なのです。

四声の重要性についてお話ししている動画です。実際の例をあげながらわかりやすくお話ししていますので、ぜひご覧になってください。

4-2 日本人が四声を正しく発音するコツ

日本人が4つの声調をきれいに出すには

- 音の高さ

- 音の長さ

- 音の強さを

を意識するとやりやすいです。以下のポイントを少しオーバーにやるイメージです。

上記のように、音程に変化があるだけでなく、そもそもの音の高さが一声から四声までで違います。一声は高い音で、三声は低い音です。

特に日本人が苦手なのは、二声と三声です。上記のポイントを押さえてはっきりと区別して言えるようにしましょう。

四声を正しく発音するコツと練習の動画です。わかりやすく解説していますので、ぜひご覧になって、コツをしっかりつかんでください。

4-3 イメージでつかむ四声

日本語にない、四声をマスターするには、理論的な方法が1番です。ここでは、イメージで四声の感覚をつかむ方法をご紹介します。

<第一声>

第一声のイメージは、電話で話している際、相手が先に切った場合の「プップップッ~」という電子音です。まっすぐに、わりと高めの音を出します。

| mā |

<第二声>

ヤンキーのお兄さんが怒って聞き返すときの「あぁ!?」というイメージです。笑 短くグッと上げるのがポイントです。ゆっくり言うと日本人の場合は下の三声と間違われることば多いので、短く一気に上げるように意識しましょう。

| má |

<第三声>

ガッカリしたときの「あ~ぁ」のイメージです。最初から最後まで低い音で抑えるのがポイントです。声調記号ですと、下がってからまた上がるように記載されていますが、低く抑えるイメージです。三声は、「半三声」といって、下げた状態から上がらずに抑えるように出すことがほとんどです。最初から「半三声」で練習するのが効果的です。

三声は、低い音を出す。それを意識するといいでしょう。

| mǎ |

※三声の変化

第三声が連続するとき、前の第三声は第二声に変えて発音します。声調符号の

表記はもとの第三声のままにしておき、発音するときに第二声に読みます。

(例) shuiguo (水果 くだもの)

<第四声>

カラスの鳴き声「カーッ!」のイメージです。素早く思い切って落とすのがポイントです。決してやさしく言おうとはせずに、きつい印象になるくらいに一気に音を下げます。

| mà |

<軽声>

軽声は、特に音程の上げ下げはなく、軽く添えるように出す音です。軽声は他の声調の後に続くことはありますが、軽声が最初に来ることはありません。

第三声を難しく感じる方が多いのですが、日本人の場合、できているつもりでできないのが、実は第二声です。

1つの音の中で急激に上げるというのはかなり意識してトレーニングしないと、身につきにくい発音です。

そこで第二声を意識するために、教材のすべての第二声の漢字の上に赤ペンで「⤴」を入れましょう。たったこれだけですが、自然と第二声を意識でき高い効果がありますので、ぜひお試しになってください。

4-4 四声トレーニング

実際の学習ではまず「2音節の声調」からはじめるのが1番効果的です。

音声を聞きながら繰り返し練習して、徹底的に体に染み込ませましょう。

四声(声調)の発音をイメージでつかむ方法についての動画です。わかりやすく、解説していますので、ぜひご覧になってください。

| 声調の組み合わせ | |

| 第一声+ | 第三声+ |

| ⑴māmā | ⑴mǎmā |

| ⑵māmá | ⑵mǎmá |

| ⑶māmǎ | ⑶mǎmǎ |

| ⑷māmà | ⑷mǎmà |

| (軽)māma | (軽)mǎma |

| 第ニ声+ | 第四声+ |

| ⑴mámā | ⑴màmā |

| ⑵mámá | ⑵màmá |

| ⑶mámǎ | ⑶màmǎ |

| ⑷mámà | ⑷màmà |

| (軽)máma | (軽)màma |

| 「第三声+第三声」は「第ニ声+第三声」に変化します | |

| 4つの声調以外に軽く短く発音する軽声(けいせい)があります | |

まずは、上記の20パターンを徹底的に練習しましょう。それができるようになってから、後にご紹介する方法でピンイン表を使ってひとつひとつの音をしっかり出せるようにします。

四声トレーニングの動画です。わかりやすく解説していますので、ぜひご覧になってください。

ピンイン表の音が出せるようなったら、以下のような実際の単語を使って練習してみましょう。

| <第一声+第一声> | |

| fēi jī | 飞机(飛行機) |

| sī jī | 司机(運転手) |

| jiā xiāng | 家乡(故郷) |

| jiāo tōng | 交通(交通) |

| <第一声+第二声> | |

| jiā tíng | 家庭(家庭) |

| huān yíng | 欢迎(歓迎する) |

| ān quán | 安全(安全である) |

| zhōng guó | 中国(中国) |

| shēng huó | 生活(生活する) |

| <第一声+第三声> | |

| fēng jǐng | 风景(風景) |

| fāng fǎ | 方法(方法) |

| guān shǎng | 观赏(鑑賞する) |

| xiū lǐ | 修理(修理する) |

| pāi shǒu | 拍手(拍手する) |

| <第一声+第四声> | |

| bāng zhù | 帮助(手伝いする) |

| xī wàng | 希望(希望する) |

| yīn yuè | 音乐(音楽) |

| jiā jù | 家具(家具) |

| shāng diàn | 商店(商店) |

| <第二声+第一声> | |

| guó jiā | 国家(国家) |

| chá bēi | 茶杯(湯のみ) |

| shí jiān | 时间(時間) |

| chéng gōng | 成功(成功する) |

| yuán yīn | 原因(原因) |

| <第二声+第二声> | |

| yóu jú | 邮局(郵便局) |

| ér tóng | 儿童(児童) |

| liú xíng | 流行(流行) |

| qí páo | 旗袍(チャイナドレス) |

| yín háng | 银行(銀行) |

| <第二声+第三声> | |

| máo bǐ | 毛笔(筆) |

| shí pǐn | 食品(食品) |

| cí diǎn | 词典(辞典) |

| niú nǎi | 牛奶(牛乳) |

| tíng zhǐ | 停止(停止) |

| <第二声+第四声> | |

| xué xiào | 学校(学校) |

| wén huà | 文化(文化) |

| xián cài | 咸菜(漬物) |

| máo dùn | 矛盾(矛盾) |

| lián xì | 联系(連絡する) |

| <第三声+第一声> | |

| tǐ cāo | 体操(体操) |

| yǔ yī | 雨衣(レインコート) |

| guǎng bō | 广播(放送する) |

| běi jīng | 北京(北京) |

| hǎo chī | 好吃(おいしい) |

| <第三声+第ニ声> | |

| qǐ chuáng | 起床(起床する) |

| tǐ gé | 体格(体格) |

| měi róng | 美容(美容) |

| zǔ guó | 祖国(祖国) |

| jǐng chá | 警察(警察) |

| <第三声+第三声> | |

| yǔ sǎn | 雨伞(雨傘) |

| xǐ zǎo | 洗澡(入浴する) |

| liǎo jiě | 了解(了解する) |

| yǒng jiǔ | 永久(永久に) |

| jiǎn shǎo | 减少(減少する) |

| <第三声+第四声> | |

| yǎn lèi | 眼泪(涙) |

| tǔ dì | 土地(土地) |

| mǎn yì | 满意(満足する) |

| shǎo liàng | 少量(少量) |

| tǐ yù | 体育(体育) |

| <第四声+第一声> | |

| dà jiā | 大家(みなさん) |

| gù xiāng | 故乡(故郷) |

| liè chē | 列车(列車) |

| lǜ shī | 律师(弁護士) |

| lù yīn | 录音(録音する) |

| <第四声+第ニ声> | |

| qù nián | 去年(去年) |

| dì tú | 地图(地図) |

| gào bié | 告别(別れを告げる) |

| xìng fú | 幸福(幸福) |

| liàn xí | 练习(練習する) |

| <第四声+第三声> | |

| hàn yǔ | 汉语(中国語) |

| bào zhǐ | 报纸(新聞) |

| diàn nǎo | 电脑(パソコン) |

| lì shǐ | 历史(歴史) |

| wò shǒu | 握手(握手) |

| <第四声+第四声> | |

| shàng kè | 上课(授業に出る) |

| zhèng zhì | 政治(政治) |

| diàn shì | 电视(テレビ) |

| bì yè | 毕业(卒業) |

| shì jiè | 世界(世界) |

ここでは、四声について簡単に触れました。

四声の詳しい説明や、実際の学習方法については、別の記事にありますのでぜひご覧になってください。

『【音声・動画付】これで解決!四声(声調)の発音と入力』

5 ピンインについて

ピンインとは「中国語の発音表記法」のことで、簡単に言うと漢字の読み方をアルファベットなどで示した一種の発音記号です。母音が36個と子音が21個あり、これらが組み合わさって、約400の音になります。

外国人が中国語を学ぶ場合は、いきなり漢字を見て発音を覚えていくのではなく、まずはピンインを通してその漢字の発音を理解していきます。ピンインを正しく読み、発音できるようになれば、あなたの中国語力はグンとアップします。

文法や実際の会話文などに早く進みたい気持ちはわかりますが、まずは、ピンインの発音練習トレーニングを徹底しましょう。これが、実は後の勉強を進める上での1番の早道になります。

5-1 ピンイン表で音を聞きながらトレーニング

<ピンイントレーニングのコツ>

- まずはひと通り、音声を聞きながら一緒に練習する。聞いて真似をするだけでなく、口の形や舌の位置の理解が大切

- その上で、自分が苦手な音を徹底的に練習していく

- 陥りがちな罠は、ピンインに気を取られすぎで声調がおろそかになること。声調をきっちり意識する。2声と4声は、音声データよりも短めにグッと上げ下げをする。3声も上がって来ないで低く抑える

はじめの2ヶ月は1日30分、毎日声に出して練習し、中国語発音の基礎を徹底的にかためましょう。たったの30分ですが、2ヶ月後には中国語の土台がしっかり出来上がっているはずです。

6 母音(韻母)とは

中国語には日本語の「あいうえお」に相当する母音が21個あります。

母音は単母音、二重母音、三重母音に大きく分けることができます。

なお、中国語の音節において母音のことは「韻母(いんぼ・中国語ではユンムー)」と呼びます。

6-1 6個の単母音(a,o,e,i,u,ü)

1つの音節の中に母音を1つしか含まないものを「単母音」といいます。

各表の下にも書いていますが、☆マークは日本人が苦手な音です。特に注意して練習しましょう。この音に絞って練習するくらいでもいいです。

| 単母音 | 発音 |

| a | 日本語の「ア」より口を大きく開けて、明るくはっきり「アー」 |

| o | 日本語の「オ」よりも唇を丸く突き出して「オー」 |

| e | ☆ 「エ」の口で小さく「オ」という |

| i(yi) | 子供が「イーダッ」という時の「イ」 |

| u(wu) | ☆ 日本語の「オ」の舌の位置で「ウ」という |

| ü(yu) | ☆ 「ユ」の口で「イ」という。アヒルのように口をすぼめて |

| ※ ☆マークは日本人が苦手な音です 特に注意して練習しましょう | |

| ※ 単独で表すとき、表記が変化する3つの単母音 表記は慣れてきますので、最初はあまり気にしなくてもいいです。 i ⇨ yi u ⇨ wu ü ⇨ yu |

|

日本語にない音は、図を見てアタマで理解し、繰り返し練習することで、身についてきます。それでは6つの単母音の中でも特に日本人が苦手な3つの音を詳しくみていきましょう。

| 『e』 「エ」の口で小さく「オ」という。「オ」と「ア」の間のような音がでます。 ē (婀) しなやかで美しい é (蛾) 蛾(が) ě (恶) 吐き気がする è (饿) 空腹 |

| 『u(wu)』・・・突き出しの「ウ」 日本語の「オ」の舌の位置で「ウ」という。「ウ」より少し「オ」に近い音。この時上下の歯はくっつきません。 wū (屋) 家屋 wú (无) 無 wǔ (武) 武力 wù (误) まちがう |

| 『ü』・・・すぼめの「イ」 「ユ」を発音するときの形から、あひる口のように横にすぼめて「イ」の音を出す。「イ」に少しだけ「ユ」が混じったような音になる。 yū (迂) 遠回りをする yú (鱼) 魚 yǔ (雨) 雨 yù (玉) 玉 |

単母音の説明とトレーニング動画です。日本人講師と中国人トレーナーが、わかりやすく解説していますので、ぜひご覧になってください。

6-2 13個の複合母音(介音)

母音が2つ以上組み合わさって、切れ目なく発声されるものを複合母音といいます。

複合母音には二重母音と三重母音があります。複合母音のうち2つの母音が組み合わさって切れ目なくなめらかに発声されるものを二重母音といいます。

なお、複合母音のうち、頭の子音と母音との間に入る半母音[i][u][ü]の音を「介音(かいおん・中国語ではジェイン)と呼びます。(例:zhuangのu)

中国語の二重母音には2つのタイプがあります。

① だんだん弱く発音する「ai,ei,ao,ou」のグループ(>型)

② だんだん強く発音する「ia,ie,ua,uo, ǜe」のグループ(<型)

6-2-1 二重母音 タイプ① >型(しりすぼみ型)

だんだん弱く発音します。日本人には簡単な発音ばかりです。

| 二重母音 | 発音 |

| ai | 日本語の「アイ」とほぼ同じ。aの口を大きく |

| ei | 日本語の「エイ」とほぼ同じ。複母音のeは「エ」の音になる |

| ao | 日本語の「アオ」とほぼ同じ。「ア」をはっきりと |

| ou | 日本語の「オ」。「ウ」の時も舌は「オ」の位置で下がったまま |

ピンインを見ただけで正しく発音できるまで練習しましょう。

この発音はなめらかにローマ字読みするだけでOKです。

| トレーニング āi ái ǎi ài ēi éi ěi èi āo áo ǎo ào ōu óu ǒu òu |

6-2-2 二重母音 タイプ② <型(発展型)

| 二重母音 | 発 音 | |

| ia(ya) | 口を横にひく「i」から「ア」になめらかにつなげる 『ィアー』 | |

| ie(ye) | 口を横にひく「i」から「エ」になめらかにつなげる 『ィエー』 | |

| ua(wa) | 口をすぼめて丸く突き出した「ウ」の口で『ゥワー』 | |

| uo(wo) | 口をすぼめて丸く突き出した「ウ」+「オ」。『ゥオー』 | |

| ü e (yue) | ☆ 口をすぼめて『ュエー』にちかい | |

| ※ ☆マークは日本人が苦手な音です 特に注意して練習しましょう | ||

ピンインを見ただけで正しく発音できるまで練習しましょう。

| トレーニング yā yá yǎ yà yé yé yě yè wā wá wǎ wà wō wó wǒ wò yuē yué yuě yuè |

6-2-3 4個の三重母音 ◇型(ひしもち型)

3つの母音が連続して切れ目なく、なめらかに発声されるものを三重母音といいます。

中国語の三重母音は全部で4個です。

| 三重母音 | 発 音 | |

| iao (yao) |

真ん中の「a」を強く前後の音は軽く添えるイメージ | |

| iou (you) |

☆ 真ん中の「o」を強く前後の音は軽く添えるイメージ | |

| uai (wai) |

「ゥアイ」 真ん中の「a」を強く前後の音は軽く添えるイメージ | |

| uei (wei) |

☆ 「ゥエィ」真ん中の「e」を強く両脇の音は軽く添える感じ | |

| ※ ☆マークは日本人が苦手な音です。特に注意して練習しましょう | ||

<子音と組んだときに変化する三重母音>

iou ⇨ iu

uei ⇨ ui

表記は慣れてきます。

iuもuiも特に、3声と4声の時に、iouとueiのように、間のoとeの音がはっきり出ますので意識して練習しましょう。

ピンインを見ただけで正しく発音できるまで練習しましょう。

| トレーニング yāo yáo yǎo yào yōu yóu yǒu yòu wāi wái wǎi wài wēi wéi wěi wèi |

複合母音の説明とトレーニング動画です。日本人講師と中国人トレーナーが、わかりやすく解説していますので、ぜひご覧になってください。

6-3 複母音のまとめ

複母音をタイプ別に簡単な表でまとめましたので、ぜひ参考になさってください。

- >型(前を強く) ai ei ao ou

- <型(後ろを強く) ia(ya) ie(ye) ua(wa) uo(wo) ǜe(yue)

- ◇型(真ん中を強く) iao(yao)iou(you)uai(wai) uei(wei)

ピンインを見ただけで正しく発音できるまで練習しましょう。

6-4 16個の鼻母音

単母音+[ n ]、[ ng ]で終わるものを鼻母音(びぼいん)といいます。

日本人には同じ「ン」に聞こえますが、中国語では完全に別な音ですので、きちんと違いを理解することが大切です。日本人が苦手な発音の1つですが、コツをおさえれば意外と簡単です。

| 「n」でおわる鼻母音(an) 舌をベタッと上あごにつけ、鼻に抜ける音 日本語で、「案内」や「安静」というときの、舌の位置 |

| 「ng」でおわる鼻母音(ang) 口を大きく開けっ放しで終わる 日本語で「あんこ」や「案外」というときの「アン」 |

- an 口を大きく開けて舌を閉じる「案内」の「アン」

- ☆ang 「案外」のアン。ngは口を開けっ放しにすると鼻音になる

- ☆en 「アン」と「エン」の間くらいの音。舌を閉じる

- ☆eng 単母音の「e」+ng 「エン」にならないように。あいまい母音の「e」

- ☆ong 口をあけっぱなしにして、しっかりと鼻音をだす

- ☆ian(yan) 口を大きく開けて「イェン」「イァン」ではない

- iang(yang) 「イアン」に近い。口を大きくあけっぱなしで

- in(yin) 舌を閉じて「印刷」の「イン」

- ing(ying) しっかりと鼻音を意識する、口を横に引く

- ☆iong(yong) 「ヨン」ではなく「イオン」に近い 口をあけっぱなしで

- ☆uan(wan) 口をすぼめて丸く突き出した「ウ」+「案内」の「アン」。「ウアン」の「ア」を強く出すイメージ

- uang(wang) 「ウァン」に近い口をあけっぱなしで

- ☆uen(wen) 口をすぼめて丸く突き出した状態で「ウ」+「エン」

- ☆ueng(weng) 「ウオーン」に近い 口をあけっぱなしで

- ☆üan(yuan) 口をすぼめて丸く突き出した状態で「ユェン」

- ☆ün(yun)一気に 「ユィン」に近い音で「ü 」+「ん」「ü 」の後舌先を上歯ぐきに押し付けて「ん」

☆マークは日本人が苦手な音です。特に注意して練習しましょう

複合母音の説明とトレーニング動画です。日本人講師と中国人トレーナーが、わかりやすく解説していますので、ぜひご覧になってください。

| トレーニング <舌をベタッとつける「n」> ān án ǎn àn ēn én ěn èn yān yán yǎn yàn yīn yín yǐn yìn wān wán wǎn wàn wēn wén wěn wèn yuān yuán yuǎn yuàn yūn yún yǔn yùn |

| トレーニング <口を大きく開けたまま「ng」> āng áng ǎng àng ēng éng ěng èng yang yang yang yàng yīng yíng yǐng yìng wāng wáng wǎng wàng wēng wéng wěng wèng |

6-5 日本人が苦手な音(母音編)

発音練習は膨大な量を練習しなければならない気がするかもしれません。ただ、実際には日本人に苦手な音は限られています。

母音で言えば以下になりますので、まずは以下にしぼって練習していくのもひとつの方法です。

e・・・口を脱力した状態(緩いエの口)でオの音を出す。日本語のア、ウ、オの中間の音

i ・・・日本語のイより口を横に引く

u・・・日本語のオの舌の位置でウと言う。ウより少しオに近い音

ü・・・アヒルの口のように口を前に横にすぼめてイの音を出す

結果としてイに少しだけユが混ざったような音が出る

üe ・・・(yue) “ü”+「エ」と発音する。「ユエ」に近い。口をすぼめてから

iou・・・(you) 前に子音が付くと-iuとなるが発音はiou。特に3声と4声ではっきりoが入る

uei・・・(wei) 前に子音が付くと-ui となるが発音はuei。特に3声と4声ではっきりeが入る

ang・・・口を開けっ放しで発音する。すると喉の奥が開く。anは口を閉じる

nとngは聞き分けられなくても言い分けられればOK

en・・・アンとエンの中間の音

eng・・・アンとオンの間の音。口を開けっ放しで鼻音を出す

ong ・・・口を開けっ放しで鼻音を出す。 「オーン」のイメージ

ian・・・(yan) イエンに近い。イアンではない。iangではイアンに近い(口は開ける)

ing・・・(ying) 口を開けっ放しで鼻音を出す。 「イーン」のイメージ

iong・・・(yong) 「ヨン」ではなく 「イオン」に近い。口を開けて

uan・・・(wan) 口を大きく開けて最期は閉じる。 「ア」を強調

uen・・・(wen) 前に子音が付くと-unとなるが発音はuen。特に3声と4声ではっきり

eが入る

ueng・・・(weng) 「ウォン」に近い。「ォ」に少し「ァ」が入る。鼻音

üan・・・(yuan) 「ユアン」ではなく「ユェン」に近い。口を横にすぼめてüの音をしっかり

ün ・・・(yun) 「 ü 」+「ん」 「 ü 」のあと舌先を上歯ぐきに押し付けて「ん」

er・・・「r」の音

初期の段階ではとにかくピンイン表で徹底的に練習しましょう。

音だけでなく四声も意識することです。特に2声と3声の違いを意識して。

7 21個の子音(声母)

日本語の「あいうえお、かきくけこ」に相当する中国語の子音は全部で21個あります。子音の発音の難しいところは、1度に注意すべき点がたくさんあるところです。

下の表を見てください。たとえばそり舌音であれば舌をそらせながら、無気・有気にも注意するというような感じです。やったことのない、舌の動きや息の出し方のオンパレード・・・。

不安になっちゃいますよね。でも、安心してください。日本人ならはじめはできなくて当たり前!1つ1つ音の発音のしくみを論理的に理解してから、トレーニングすることによって、必ずできるようになってきます。

| 無気音 有気音 その他

唇音 b(a) p(a) m(a) f(a) 舌尖音 d(a) t(a) n(a) l(a) 舌根音 g(a) k(a) h(a) 舌面音 j(i) q(i) x(i) 引き舌音 zh(i) ch(i) sh(i) r(i) 舌歯音 z(i) c(i) s(i) |

なお、中国語の音節において子音のことは「声母(せいぼ・中国語ではシォンムー)」と呼びます。

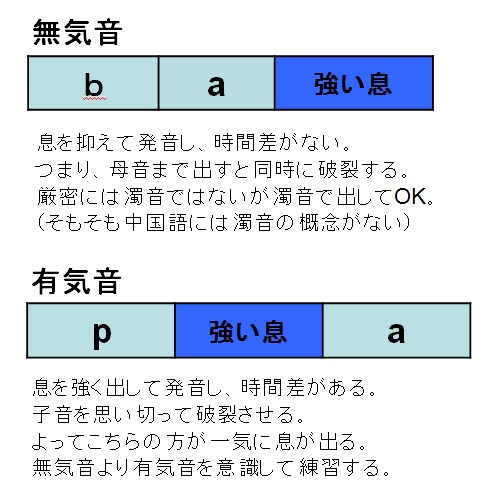

7-1 子音 無気音と有気音

- 有気音—いきおいよく息を吐くようにして発音する音

- 無気音—息をとめて発音する音

無気音と有気音の発音方法と練習の動画です。わかりやすく解説していますので、ぜひご覧になってください。

|

<無気・有機音のトレーニング> bá(拔) pá(爬) bà(爸) pà(怕) bō(波) pō(坡) bó(博) pó(婆) dǐng(顶) tǐng(挺) dú(毒) tú(途) dòu(豆) tòu(透) duō(多) tuō(脱) gē(歌) kē(科) gè(各) kè(客) gòng(共) kòng(控) gùn(棍) kùn(困) |

7-2 子音 唇音

口を閉じて力をいれ、勢い良く口を開いて発音する唇音には「b,p,m,f」の4つがあります。

|

b(a) 閉じた唇から貯めた息を、息を殺すようなイメージで p(a) 閉じた唇から貯めた息を、パッと強く吐き出す m(a) 鼻の奥を少し振動させる感じ f(a) 英語のfに近い。下唇を軽く噛んでから |

『b』の発音方法(ba)

閉じた唇から貯めた息を出す。無気音

『p』の発音方法(pa)

有気音なので、息をたくわえ、息で口の閉じを破るように。

「パ」のところで、声を出さずに息だけで発音してみてください。

この時「パ」でロウソクの火を吹き消すようなつもりでトレーニングすると効果的です。

『m』の発音方法(ma)

はじめは唇をしっかり閉じて、鼻にとおす感じで「ンモ」のような音を出し、口を開けると同時に「オー」に移る。

『f』の発音方法(fa)

英語の「f」に近い。下唇をすこしかんで、その隙間から強く摩擦音を押しだすイメージ。「ファー」ではなく「フアー」の感じ。少し「f」の摩擦時間を長めにトレーニングしましょう。

b・p・m・fの発音方法についての動画です。発音のコツを詳しく解説していますので、ぜひご覧になってください。

| <唇音のトレーニング>

bāo(包) báo(薄) bǎo(宝) bào(报) pāo(抛) páo(袍) pǎo(跑) pào(泡) mēng(蒙) méng(盟) měng(猛) mèng(梦) fān(帆) fán (凡) fǎn (反) fàn(饭) |

7-3 子音 舌尖音

舌先を上あごの裏につけた位置からスタートして、離すと同時に声を出すのが舌尖音です。

|

d(a) 舌を上の歯ぐきから離しながらの有気音 t(a) 舌を上の歯ぐきから離しながらの無気音 n(a) 鼻の奥を少し振動させてから「ンナ」 l(a) ラララーと歌うときの舌の使い方で |

『d』の発音方法(da)

舌を上の歯茎につけ、唇を図のように平たくし、舌を上あごの裏にくっつけた状態にセットして「ドゥアー」という感じ。なるべく音が濁らないイメージ。

『t』の発音方法(ta)

「de」の有気音。舌を上の歯茎につけ、平たい唇のまま、意識的に息だけをだす時間を作って「トゥアー」のように。

『n』の発音方法(na)

舌先を上あごの裏から離しながら、鼻から息をだす。「e」の発音を意識して。

『l』の発音方法(la)

意識して、唇をひらたくしたまま、舌先を上あごの裏に強く当てたまま声を出すのが中国語の「l」です。えいごの「L」とは違います。

d・t・n・lの発音方法についての動画です。発音のコツを詳しく解説していますので、ぜひご覧になってください。

|

<舌尖音のトレーニング> dā (搭) dá (答) dǎ(打) dà(大) nī (妮) ní (尼) nǐ(你) ní(泥) niū(妞) niú (牛) niǔ(扭) niù (抝) lāo(捞) láo (劳) lǎo (老) lào(酪) |

7-4 子音 舌根音

のどを使って発音する舌根音には次の3つです。

舌を後ろにひっこめるようにしながら、舌とのどに力をいれて。唇を丸めないように。

| g(a) 舌先をしたの歯茎につけ、音を息をおさえて

k(a) 舌先をしたの歯茎につけ、のどの奥から息をパッと吐きだす h(a) 舌先をしたの歯茎につけ、息をすき間に摩擦させながら |

『g』の発音方法(ga)

音声2(gaを四声で)

唇をひらたく保ったまま、息をおさえて、喉から音をだすようにコー」または「クオー」という感じで。

『k』の発音方法(ka)

音声(kaを四声で)

「ga」の有気音。gaの要領で有気音で発音。

『h』の発音方法(ha)

上の2つと同じ口の構え。摩擦音ですが、「e」がしっかり身についていれば、その前に「ホ」をつけて、「ホォー」「ホァー」という感じ。唇を丸めないように。

音声(haを四声で)

g・k・hの発音方法についての動画です。発音のコツを詳しく解説していますので、ぜひご覧になってください。

|

<舌根音のトレーニング> gā gá gǎ gà gēn(根) gén gěn gèn kā(咖) ká kǎ(卡) kà kēn kén kěn(肯) kèn |

7-5 子音 舌面音

舌面音とよばれるものは次の3つです。

舌先を下あごの裏につけたまま、唇をおもいっきり横に引いて。

|

j(i) 唇を左右に引き「ジ」と「チ」の間くらいの音 q(i) 唇を左右に引き、息を出しながらはっきり「チ」 x(i) 日本語の「シー」でok。唇を横に引く(i)を意識して |

j・q・xの発音方法についての動画です。発音のコツを詳しく解説していますので、ぜひご覧になってください。

|

<舌面音のトレーニング> jiā(家) jiá(夹) jiǎ(假) jià(价) quān(圈) quán (全) quǎn(犬) quàn(券) qiān(千) qián(前) qiǎn(浅) qiàn(欠) qīng(青) qíng(情) qǐng (请) qìng(庆) xī (西) xí (习) xǐ (洗) xì(细) xuē(靴) xué(学) xuě(雪) xuè(血) |

7-6 子音 引き舌音(そり舌)

日本人の苦手な発音の1つです。①②の手順を守ってしっかり練習しましょう。舌を上向きにそらせて発音する「引き舌音」には『zi・ch・sh・r』の4つがあります。

舌の位置が大切です。まず、舌先で前歯の裏から上あごを舐め上げ、くぼみ始めるところまで下げます。ここが、舌のセット位置ですので舌の正しい位置をしっかりと覚えましょう。

順序としては

- 舌のセット

- 「タコの口」をイメージ

|

zh(i) 奥歯を合わせて、舌をそり上げ、隙間から息を漏らすように「ジ」 ch(i) zhiの有気音。舌をひき「チ」 sh(i) 舌をひき「シー」 舌はどこにもつかない r(i) Shiの口で、音を濁らせる。舌はどこにもつかない |

『zh』の発音方法(zhi)

上の1.2.を守り、奥歯を噛み合わせたまま舌をそり上げ、隙間から息を漏らすように「ジ」

1つでも忘れると中国人には聞き取ってもらえません。

『ch』の発音方法(chi)

zhiの有気音。舌をそり「チ」と発音する。舌はいったん上につく

『sh』の発音方法(shi)

1.2.を守り、ちょっと言いにくいですが、無理やりに「シー」という

うえの2つと違うところは、舌が1度も上につかないというところ

『r』の発音方法(ri)

「shi」を伸ばして言うと、最後は「イー」という音が残ります。

この時の口で「リー」という。「shi」と同じで舌はひこっめた状態で口の中のどこにもつきません

zhi・chi・shiの発音方法についての動画です。発音のコツを詳しく解説していますので、ぜひご覧になってください。

| <引き舌音のトレーニング>

zhāi (摘) zhái(宅) zhǎi(窄) zhài(债) zhē (遮) zhé (折) zhě (者) zhè(这) chuān(川) chuán (船) chuǎn(喘) chuàn(串) chōng (充) chóng (虫) chǒng(宠) chōng (冲) shē(奢) shé(蛇) shě(舍) shè(社) shāo (烧) sháo (勺) shǎo(少) shào(绍) |

7-7 子音 舌歯音

舌先を上の前歯の裏に押し付けて発音する舌歯音は次の3つです。

「i」は「ウー」に近い音です。アルファベットと読みが違うので気をつけましょう。

|

z(i) 唇を左右に引いたまま「ズ」 c(i) 唇を左右に引き、息を出しながら「ツ」 s(i) 唇を左右に引き「ス」。自転車の空気が抜けるイメージでsの子音をはっきり |

『z』の発音方法(zi)

舌先を上の歯の裏にあて、アゴを下にひき声を抑えるようにして、短くあいまいに「ズ」を発音する。

『c』の発音方法(ci)

舌先を上の歯の裏にあて、激しく息を吐くようにして、短くあいまいに「ツ」を発音する。

『s』の発音方法(si)

舌先を下の歯の裏側につけ、舌と上の歯のすき間から息を出すようにして、摩擦させながら「ス」に近い音を発音する。自転車の空気が抜けるイメージで、sの子音をはっきり出す。

z・c・sの発音方法についての動画です。発音のコツを詳しく解説していますので、ぜひご覧になってください。

|

<舌歯音のトレーニング> cāi(猜) cái (材) cǎi (彩) cài(菜) cān(餐) cán(餐) cǎn(惨) càn(灿) cūn(村) cún(存) cǔn(忖) cùn(寸) zā(扎) zá(杂) zǎ(咋) zà sā sá sǎ(撒) sà sōng(松) sóng sǒng sòng sē sé sě sè(色) |

7-8 日本人の苦手な音(子音編)

子音はとにかく子音自体をはっきり出すことをイメージする。日本語は母音が強い。

|

ge, ke, he・・・喉から音を出す zhi, chi, shi, ri・・・舌を引いて反る。巻かない。オーバーに反った音(濁音に近い)を出す zi, ci, si・・・iの音を注意。イにならないように。あいまい母音のeに近い |

初期の段階ではとにかくピンイン表で徹底的に練習する。

音だけでなく四声も意識する。特に2声と3声。

8 「不」の変調

「不」は普通、第四声(bù)ですが、後ろに第四声がくるときは、第ニ声で読みます。

単語の間にはさまれているときは、軽声で読みます。

| bù hǎo 不好(良くない)

bú lì 不利(不利である) bù míng 不明(不明である) bú duì 不对(正しくない) tīng bu tīng 听不听(聞きますか?) máng bu máng 忙不忙(忙しいですか?) |

9 発音トレーニング

特に日本人が苦手な発音です。音の区別に注意しながら繰り返し練習しましょう。

| <「i」と「ü」を意識して>

yī yù 一遇(片隅) yì yǔ 呓语(寝言) yǔ yī 雨衣(レインコート) |

| <「n」と「ng」を意識して>

jī guān 机关(政府機関) jī guāng 激光(レーザー) |

| <「in」と「ün」を意識して>

yīn yún 阴云(暗雲) yīn xùn 音讯(音信) yíng yùn 营运(営業運転する) |

| <「ian」と「üan」を意識して>

quán quán 全权(全権) quán xiàn 全线(全路線) jiàn quán 健全(健全な) |

| <「en」と「eng」と「ong」を意識して>

rén shēng 人生(人生) rèn zhèng 认证(承認する) rèn zhēn 认真(まじめ) téng tòng 疼痛(痛い) |

| <「z」と「c」の違いに注意して>

cāo zuò 操作(操作する) zǎo cāo 早操(朝の体操) zhǎn chū 展出(展示する) zhàn chǎng 战场(戦場) |

| <「j」と「q」の違いに注意して>

jià qian 价钱(値段) jiǎn qīng 减轻(軽減する) jiā qiáng 加强(強化する) |

| <「g」と「h」の違いに注意して>

gǒu tóu 狗头(犬の頭) kǒu tóu 口头(口頭で) gōng xīn 攻心(改心させる) kòng xīn 空心(空腹) |

| <「z」と「zh」の違いに注意して>

zá zhì 杂志(雑誌) zào zhǐ 造纸(紙を作る) zàn shí 暂时(しばらく) zhàn shí 战时(戦時) |

| <「c」と「ch」の違いに注意して>

cāo chǎng 操场(運動場) cái chǎn 财产(財産) tuī cí 推辞(断る) tuī chí 推迟(後にのばす) |

| <「f」と「h」の違いに注意して>

fú hé 符合(合致する) fēng huà 风化(風化する) fā hàn 发汗(汗をかく) fā huī 发挥(発揮する) |

10 まとめ

基礎の発音が少し身についてきたら、次は文章を使ったシャドーイングの練習をどんどんやっていきましょう。

シャドーイングとは、ピンインや漢字の文章を見ながら、見本の音の後についていくようにマネしていく練習方法です。ほぼ一緒に言うイメージで、0.3秒遅れくらいでついていきます。この時に有効なのが、先に紹介したワンタッチリピート機能付きのICレコーダーです。学習効率がグンと上がるのでぜひ入手してください。

そしてもちろん、中国語を話す機会をできる限りつくってみてください。「通じた!」という体験が良い刺激となって、「もっと話せるようになりたい!」と、どんどんやる気が出てくるはずです。

日本人として、中国人とまったく同じ完璧な発音を身につける必要はありません。中国人だってなまっている人がたくさんいます。ただ、どのレベルだと通じないのか、どのレベルだと通じるのか、ということは、やはり実際にコミュニケーションしてみないとわからないものです。

練習をしっかりと積みながら、実践の機会をたくさん作り、楽しみながら学習を進めてください。心から応援しています。

\すぐに使える中国語のフレーズを発音付きでご紹介しています/

・自分の名前をどうやって中国語読みする?

『発音付│もう困らない!中国語での名前の呼び方・呼ばれ方』

・中国語の数字の発音を解説しています。

『発音付|読み方から応用まで!中国語の数字まるわかりガイド』

・中国語で熱烈歓迎、お迎えしたい!ときに使えるフレーズをご紹介。

『【発音付】中国語で「ようこそ」「いらっしゃいませ」って何て言うの?』

・中国や台湾・香港へ旅行に行ったら、挨拶くらいは中国語でしたいもの。すぐに使える挨拶表現をまとめました。

『発音付|中国語の挨拶はこれで完璧-65表現』

・道でぶつかってしまったとき、うっかり忘れてしまったときなど謝るときの表現を解説。

『発音付|中国語で「ごめんなさい、すみません」謝罪表現18』

\中国語を効率的に学ぶノウハウをお伝えしています/

・効率的な中国語の学習方法、中国語を半年でマスターできるノウハウをすべてお伝えしています。ぜひ実践してください。

『中国語の勉強|最強の学習法とは?【動画付】』

・中国語の入力方法や中国語の漢字をピンインに変換する方法、翻訳アプリの活用術などをご紹介。

『画像で説明|中国語のピンイン入力・変換手順(パソコン・スマホ手書き)』

最終更新日:2017年12月28日

![中国語ゼミ [最速で中国語を学習するサイト]](https://cn-seminar.com/wp-content/uploads/2015/03/logo.png)

ダウンロード:

ダウンロード: ダウンロード:

ダウンロード: