街中や電車の中で、中国人同士が話している光景を見かけると「声が大きいな?」「うるさいな」と思われた事がある方も多いと思います。

しかし、本人達はさほど気にしている様子がありません。なぜなら、それが中国人にとって普通であり日常だからです。

私(中国ゼミスタッフKT、上海生活3年女子)も、日本で中国人を見かけていた時は、同じ様に違和感を覚えていましたが、実際中国に住んでみたら意外なことに中国人を「うるさい」とは思いませんでした。

この記事では、中国人と日本人の言語や環境を通じて、「何故うるさく感じるのか」についてご説明したいと思います。

また、中国語の「うるさい」の表現についてもご紹介しますので、中国語に少しでも興味を持って頂けたら幸いです。

[onclick_txt02]

目次

1 中国人の中国語がうるさく感じる5つの理由

日本で見かける中国人をうるさく感じるのには、きちんと理由があります。

全部で5つ理由をお伝えしますが、読み終えてみると日本人も海外に出た時にどんな風に見られているのかが気になるようになってくると思いますよ!

こちらの動画では、中国語がうるさく聞こえてしまう理由と、うるさい時にどのように伝えたら良いかを解説しています。併せてご覧ください。

1-1 中国語の発音構造に違いがある

中国語には日本語にない、有気音と無気音があり、蓄えた息を吐きだして発音をする様な音があります。さらに、四声(声調)と呼ばれる上げ下げの調子がある事も特徴。日本語の様に曖昧に発音すると、聞き手に理解してもらえない言語なのです。

(四声についての詳しい記事はこちら『四声(声調)の発音をマスターする!【音声・動画付】』)

また、日本語に比べて音が高いので日本語の「あ」と中国語の「a」を比べてみても、とても高い所で声が出ています。(→中国語の「a」の発音 ※クリックすると音声が再生されます)

呼吸方についても、中国語は欧米の言語と同じく複式呼吸であり、お腹から声を出して発声します。日本語はお腹を使わなくても発音出来るので、諸外国の方からは声が小さいと思われる事が多いのです。

そのうえ、中国語は標準語(普通话)の他に多数の方言が存在しており、お互いがシッカリ発音しないと話が通じにくいという側面もあります。

(中国語の方言について詳しくはこちら『中国語のすべて~四声・ピンインとは?方言は?学習法は?~』)

実際、私も日本語で中国人と話をしていた時、日本語では普通のトーンなのに、中国語で話し出した途端に“声が大きくなってぶっきらぼうな感じ”になったと感じたことがあります。

逆に言えば、日本語の発音のままの抑揚のない小さな声で中国語を話しても、中国人には聞き取ってもらえないという事になります。日本人留学生同士で中国語を練習しても、街中の中国人にはまったく通じなかったりするのはこういう原因もあるのです。

1-2 大声は良い事という教育や文化がある

中国では幼稚園の時から、声が大きい事は元気で良いことだと教えられて育ちます。

それゆえに、子供が騒いでいて注意されているところはあまり見かけません。

学校でも騒いでいる生徒に対して「静かにしなさい!」と伝えることはあっても、生徒全体に「うるさいですよ!」と先生が制するシーンは少ないそうです。

加えて、中国は人口が多いので主張をする上で、「声が大きい方が勝つ」といった風潮があります。

また、賑やかな雰囲気が大好きなので、レストランなどでみんなが大きな声で会話をして騒がしい方が良いと思っています。

日本人がお蕎麦の音をたてて食べる事を、欧米人からは下品と思われる事の様に、民族の習慣や好みの違いで同じ事象も違う受け取り方になると思ってみると、見え方が変わって来ると思います。

1-3 日本では団体で行動する事が多い

中国人の訪日観光は、基本的に「団体観光」の形式をとっていました。ですので、中国人観光客を目にする時は、集団で見かけることが多く、集団という性質上声は大きくなり、周りの状況に気を向けづらくなっている事が挙げられます。

ここ数年、個人観光ビザの発給条件の緩和を受けて、団体旅行から個人旅行にシフトする中国人が増加しました。それを受けて中国人のマナーは以前より随分変化して来ています。何故かと言うと、個人で旅行してみると、「日本の静かさを感じて、静かに振る舞うべきだと感じられる」事や、ツアーガイドなしで直接日本のマナーに触れる機会が増え、日本のマナーをより理解するようになったからです。

日本に詳しい中国人に話を聞くと、「日本では静かにしないといけない事」を子供に教えてから来日する為、子供達がとても緊張しながら日本に来ていると言っていました。

1-4 環境の違いによる音への耐性がある

中国では経済発展に伴い、街中の至る所でビルや道路の工事が常に行われています。私の住んでいたマンションでも、常にどこかの階で改装工事を行っていました。

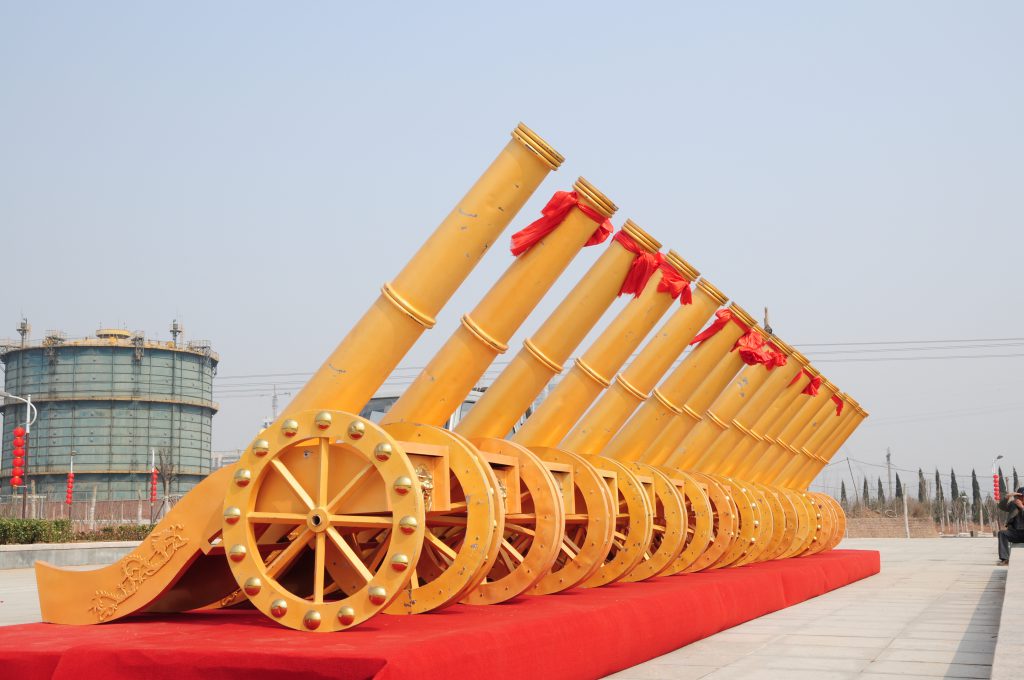

また、1-2でも書いた通り賑やかな事が大好きなので、新年や結婚式などのお祝い事ではとにかく大きな音を立てたいと思っているのが中国人。最近では花火や爆竹が規制されている都市が多く、大きな音の爆竹は入手しづらいのですが、色んな手を使ってより大きな音がする爆竹を探し出しているそうです。

爆竹:鞭炮 (biān pàoビィェンパオ)

結婚式で使用する爆竹に似た大きな音を出す空砲:礼炮(lǐpàoリーパオ)

そんな訳で、日常的に大きな音に触れ合うので、大きな音に対する耐性が出来上がっているのだと思います。そうは言っても日本人の私は、爆竹の音を聞くたびに発砲騒ぎと間違えてあたふたしていました。(そのくらい大きな音です)

おまけに、中国の電車に乗ると3回に1回は楽器やファミリーカラオケを携えて歌を歌いながら、先頭車両から後方車両まで練り歩く人に出会います。電車の中で歌まで歌えちゃうのですから、車内での話し声の大きさなんてまったく気にならないのです。

1-5 人の目を気にしない

中国人は「人は人、自分は自分」と考え、日本人ほど人目を気にしない傾向にあります。中国人は、家族や親しい友人とのメンツはとても大事にしますが、全く知らない他人からどう見られるかはどうでも良い事なのです。

この背景には中国の地理的、歴史的要因があると考えらます。中国は大陸であり、いつも敵国の侵略にさらされ、国が敗れると民は住処を追われ移住を繰り返して来ました。逆に日本は、周りを海と言う自然の要塞に囲まれ、基本的には生まれた村で生涯を終えます。その為、村八分にならない様に、周りに気を使いながら協力して暮らすという文化が育まれて来ました。日本人が人目をとても気にする事にはこういった要因があるのです。

しかしながら、中国人も図書館などの静かな場所では静かに本を読んでいます。

日本人ほど人目を気にしない傾向にはありますが、それはマナーを破っても良いという事ではありません。日本と中国ではマナーや常識が違っているだけで「日本のマナー、常識を理解していない、気づいていない」という角度から見てみると良いと思います。

・中国人観光客のマナーについてもっと知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

『中国人観光客のマナー違反の対処法とその原因を考える』

・最近の中国ではスマホが中国人のマナーを変化させています。こちらの記事でご紹介しています。

『中国語による電話対応の基本表現29|見ながら使える発音付』

2 中国語で「うるさい」って何て言う?

中国語で「うるさい」と伝えたいときの表現をご紹介します。

中国語で「うるさい」は「吵(chǎo チャオ)」と言います。

また、日本語の「うるさい」にも、騒がしい、煩わしいなど複数の意味がある様に、中国語にも使い分けがあります。実際に話す時にはどの様に表現したら良いかも含めて見て行きましょう。

2-1 騒がしい「うるさい」

「うるさい」という意味の「吵(chǎo チャオ)」に「とても」という副詞の「很(hěnヘン)」、または「太~了(tài ~leタイ~ラ)」を付けて伝えます。

| うるさい Hěn chǎo 很吵。 ヘン チャオ |

ここで使用する副詞の「很(hěnヘン)」には「とても」と強調する意味はありません。

中国語文法の特性上、形容詞には副詞が必要なのですが、細かく考えず「很吵(hěn chǎoヘンチャオ)」とセットで覚えてしまってOKです。

| ここの席はうるさいので、席を変えてくれませんか? Zhèbiān de zuòwèi hěn chǎo,néng bāng wǒmen huàn gè zuòwèi ma 这边的座位很吵,能帮我们换个座位吗? ヂァ ビィェン デァ ズゥォ ウェイ ヘン チャオ ノン バン ウォ メン ファン グァ ズゥォ ウェイ マー |

・「能帮~吗?(néng bāng~má?ノンバン~マー)」:〜してもらえますか?

| とてもうるさい Tài chǎo le 太吵了。 タイ チャオ ラ |

「太~了(tài ~ leタイ~ラ)」には強調の意味があり、「很(hěnヘン)」よりうるささを強調したい場合に使用します。強調度は「很<太~了」という感じ。

| 爆竹の音がとてもうるさい。 Fàngbiānpào de shēngyīn tài chǎo le 放鞭炮的声音太吵了。 ファン ビィェン パオ デァ シォン イン タイ チャオ ラ |

・「鞭炮(biān pàoビィェンパオ)」:爆竹

2-2 煩わしい「うるさい」

「煩わしい」という意味の「うるさい」は、「啰嗦(luō suo ルゥォスォ)」「唠叨(láo dao ラオダオ)」と表現します。

「盛んに言い立てる」という意味を表すので「くどい」という意味も含まれます。

| 姑がとてもくどくどうるさい。 Pópo tài luō suo le/ Pópo tài láo dao le 婆婆太啰嗦了。 /婆婆太唠叨了。 ポォ ポォ タイ ルゥォ スォ ラ / ポォ ポォ タイ ラオ ダオ ラ |

・「婆婆(pó poポォポォ)」:姑

2-3 こだわりが強い「うるさい」

日本語ではこだわりが強い人の事を「うるさい」と表現しますよね。中国語では「精通している(精通)」や「熟知している(熟悉)」という表現になります。

| 彼はワインにうるさい。 Tā hěn jīngtōng hóngjiǔ 他很精通红酒。 ター ヘン ジン トン ホン ジゥ |

| 彼は子供の教育にはうるさい。 Tā duì háizǐ de jiàoyù hěnshú xī 他对孩子的教育很熟悉。 ター ドゥイ ハイ ズ デァ ジャオ ユー ヘン シュ シー |

3 うるさい時の中国語の伝え方

中国語で騒がしくうるさいので静かにして欲しい事を伝える時は、どのように伝えるのかをご紹介します。

なかなか口頭で言いにくい場合は、3-3のジェスチャーを試してみても良いと思いますよ!

3-1 丁寧に「静かにお願いします」

「静かである」という意味の「安静(ān jìngアンジン)」、この一言でも通じますが、より丁寧に伝えたい場合は「お願いします」という意味の「请~一下(qǐng~yī xiàチン~イーシァ)」と一緒に言います。

| 静かにお願いします。 Qǐng ān jìng yíxìa 请安静一下。 チン アン ジン イー シァ |

| 静かに Ān jìng 安静。 アン ジン |

3-2 子供や弟に「黙ってよ」

「黙れ」や「黙ってよ」は「闭嘴(bì zuǐビーズイ)」と言います。

かなり乱暴な言葉で、夫婦喧嘩の時や年少者である弟や妹に対して使用されます。

| 黙ってよ Bì zuǐ 闭嘴。 ビー ズイ |

「吵了」はうるさい状態、その状態に対して、「~するな」という意味の「别」を頭に着けると「うるさい(状態に)しないで」となります。

| うるさくしないで Bié chǎo le 别吵了。 ビィェ チャオ ラ |

「~するな」という意味の「不要」を頭に着けても「うるさくしないで」という意味になります。

| うるさくしないで Bú yào chǎo 不要吵。 ブー イャォ チャオ |

3-3 ジェスチャーで「シー」

人差し指を唇の前で立てて「シー」とする合図は、中国でも同様。

「シー」の発音は「嘘(xūシュー)」となります。

言葉で注意するのはなかなか難しいので、このジェスチャーが通じるとわかっていると伝えやすくなりますね。

| シー Xū 嘘 シュー |

3-4 「いちいちうるさく言わないで」

「くどくど言う」という意味の「啰嗦(luō suoルゥォスォ)」「唠叨(láo daoラオダオ)」に、「~するな」という意味の「别」を頭に着けると「くどくど(うるさく)言うな」という意味になります。

| ママうるさく言わないで Māma bié luō suo le / Māma bié láo dao le 妈妈别啰嗦了 /妈妈别唠叨了 マー マ ビィェ ルゥォ スォ ラ /マー マ ビィェ ラオ ダオ ラ |

・「妈妈(mā ma マーマ)」:ママ

3-5 「テレビの音がうるさいから、音を小さくして」

テレビを消したり、音を小さくする時には「閉じる」という意味の「关(guānグァン)」を使います。

「テレビを消す」は「关电视(guān diàn shìグァンディェンシー)」となります。

| テレビの音を小さくして。 Bǎ diànshì shēngyīn guān xiǎo diǎnr 把电视声音关小点儿 バー ディェン シー シォン イン グァン シァォ ディェンァー |

・「点儿(diǎnrシァォディェンァー)」:少し

4 まとめ

中国人の喋る中国語がうるさいと感じる理由をお伝えしましたが、日本人と中国人では声の大きさに対するそもそものイメージの違いがあるのだと思います。

日本人は、大きな声を「うるさい」「押しが強い」といったマイナスイメージで受け取りますが、中国人は「元気である」「頼もしい」とプラスイメージで評価するのです。

しかしながら、声の大きさは相対的なものであり、必ずしも中国人全てが大きな声で話す訳ではない事も知っておいて下さいね!

[onclick_txt03]

初回投稿日: 2018年1月10日

・中国語ってどんな言語?読めばわかる中国語のすべて

・中国ゼミでは日本人が効率よく中国語をマスターするためのノウハウをすべてご紹介しています。ぜひ実践してください。

・勉強のコツのヒントが得られるかもしれません。フルーエントにて中国語を学習されている受講生の声はこちら